北本市の令和7年第1回定例会は令和7年2月20日から3月25日まで34日の日程で開催されました。市長から提案された議案は全て原案どおり可決されました。

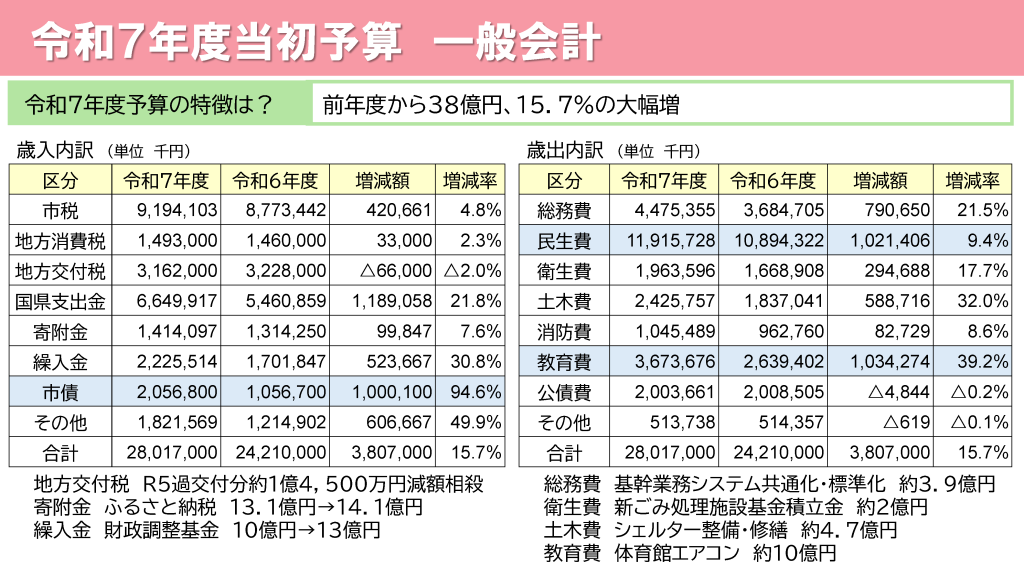

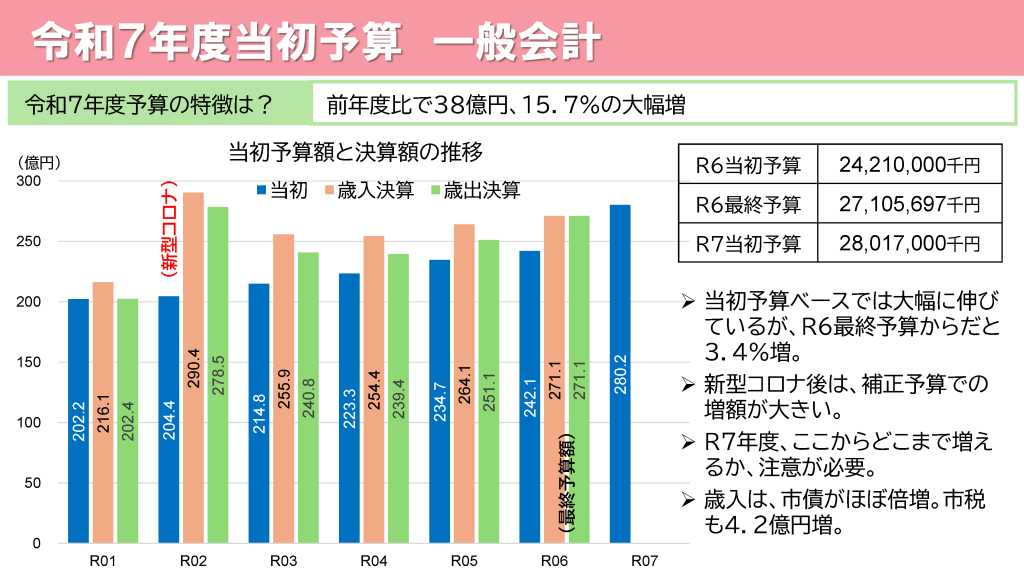

北本市の令和7年度当初予算の総額は280億1,700万円、前年度比で38億700万円(15.7%)増となりました。

これまでは全議案解説という形で報告していましたが、今回は賛否が別れるなどした議案を中心に、より深掘りしてお伝えすることにさせていただきました。

新型コロナ以降は、補正予算での増額が大きく、決算が当初予算を大幅に上回る状況が続いています。令和6年度も補正予算で12.2%伸び、最終予算は約271億円となっています。令和7年度当初予算額は令和6年度最終予算額と比較すると3.4%と微増です。令和7年度の補正予算でどれだけ増額されるのか、注意が必要です。

歳入では市債の伸びが目立ちます。これまでは地方交付税の振替措置である『臨時財政対策債』がありましたが、これが無くなったにも関わらず、純粋な市の借金だけで倍増したのは懸念材料です。そのほかでは、国庫補助事業の増加に伴い、国県支出金が大きく増加しています。市税は約4.2億円、寄附金や約1億円の増加を見込んでいます。財源不足を補うため財政調整基金からの繰入金が13億円(前年度比3億円増)となり、年度末残高見込みは約5億円となります。当初予算時点で5億円を下回るのは令和元年度以来ですが、近年は補正による大幅増額が相次いでおり、その際にも財政調整基金が必要となるため、注意が必要な水準と言えます。

歳出では、体育館エアコン整備が約10億円、東口駅前シェルター整備・西口駅前シェルター整備で約4.7億円、基幹業務システムの共通化・標準化で約3.9億円などが大きな増加要因です。福祉関係経費である民生費は、高齢・障害・児童・生活困窮のいずれの分野でも増加傾向にあり、前年度比約10.2億円(9.4%)の大幅増となっていますが、令和6年度最終予算は令和7年度当初予算を上回っており、今後の補正による増額が見込まれます。

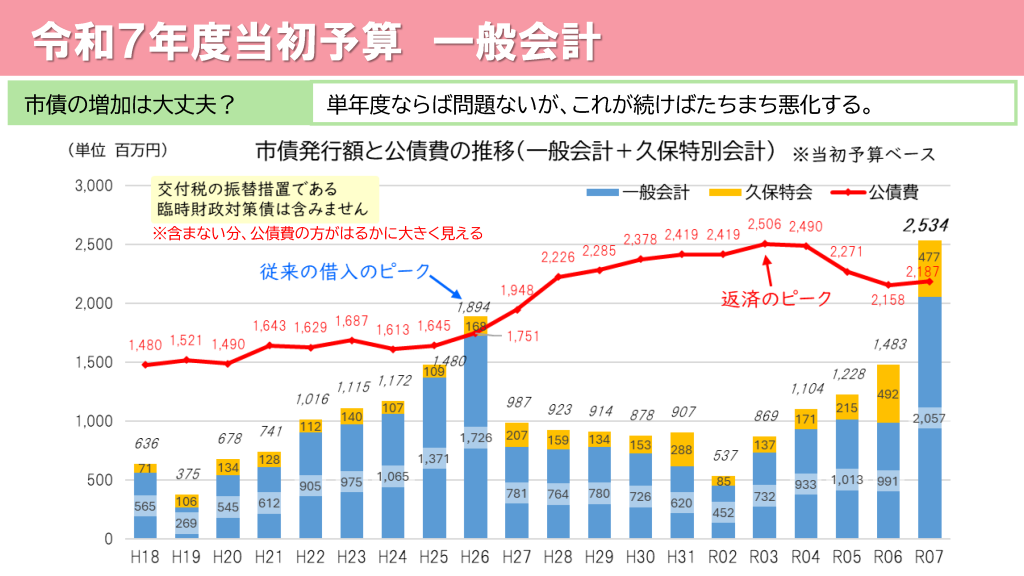

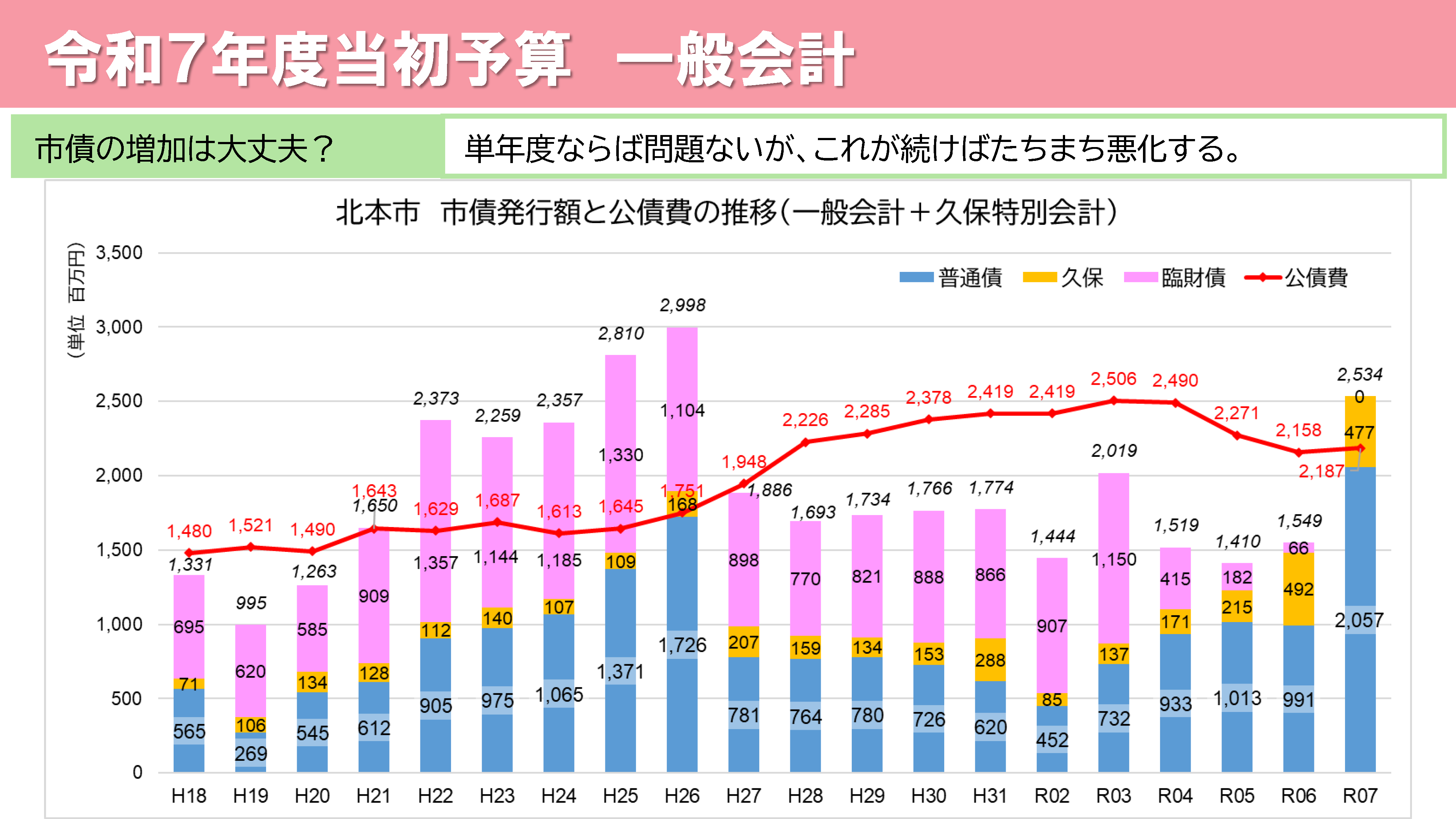

令和7年度は市債発行額が前年度から倍増、久保特定土地区画整理事業との合計では約25.3億円となり、未曾有の水準です。平成20年代に学校大規模改修や市庁舎建設により市債発行が増えましたが、これをはるかに凌ぐ規模です。平成27年度以降は市債発行額を抑えてきましたが、令和4年度に返済(公債費)のピークを過ぎたことから、徐々に建設事業を増やしてきました。

私は議会において、市債の計画的な発行により公債費の水準を平準化するように求めてきましたが、全く聞き入れられませんでした。令和7年度は体育館エアコン整備があるのでやむを得ないとしても、今後も20億円を超えるような水準で市債発行を続ければ、市の財政はたちまち悪化します。

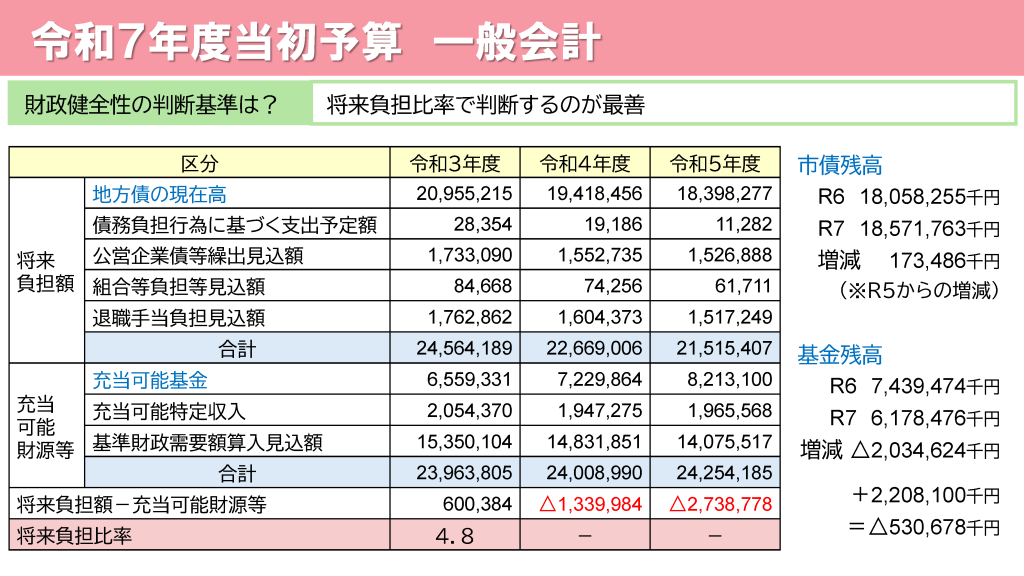

財政の健全性を判断する指標として『将来負担比率』があります。これは、市債残高等の市が将来負担すべき額に対し、基金残高や交付税措置見込額などの充当可能財源等がどの程度あるかにより判断するもので、北本市の令和4,5年度はいずれも充当可能財源等が将来負担額を上回り、令和5年度末では充当可能財源等が将来負担額を約27.4億円も上回っている状態=きわめて健全な状態でした。

令和6,7年度の市債残高は令和5年度末と比較して予算ベースで約1.7億円増、基金残高は約20.3億円減となり、令和5年度末にあった約27.4億円の黒字は約5.3億円まで縮小します。引き続きまずまず健全な状態と言えますが、今のペースで市債発行を続ければたちまち悪化することも明らかです。元公務員としての専門性を活かし、注意深く監視してまいります。

2025.4.5追記

【充当可能財源等】のうち基準財政需要額算入見込額についても言及しておきます。このうちの多くを占めているのは『臨時財政対策債』の残高と思われます。令和5年度末時点の残高は10,256,837千円で、全額がここに含まれます。令和7年度末時点では8,336,051千円まで減りますので、基準財政需要額算入見込額は臨時財政対策債分だけで約19.2億円も減ることになります。一方、令和7年度に実施する体育館エアコン整備では約10億円の市債を発行しますが、このうち70%は交付税措置があるため、基準財政需要額算入見込額が約7億円増加します。これら2つの要素だけで約12.2億円の減となります。記事時点では約5.3億円の黒字としていましたが、基準財政需要額算入見込額を考慮すると令和7年度末時点で約6.9億円の赤字となり、将来負担比率は令和3年度決算時点よりも悪化する見通しです。

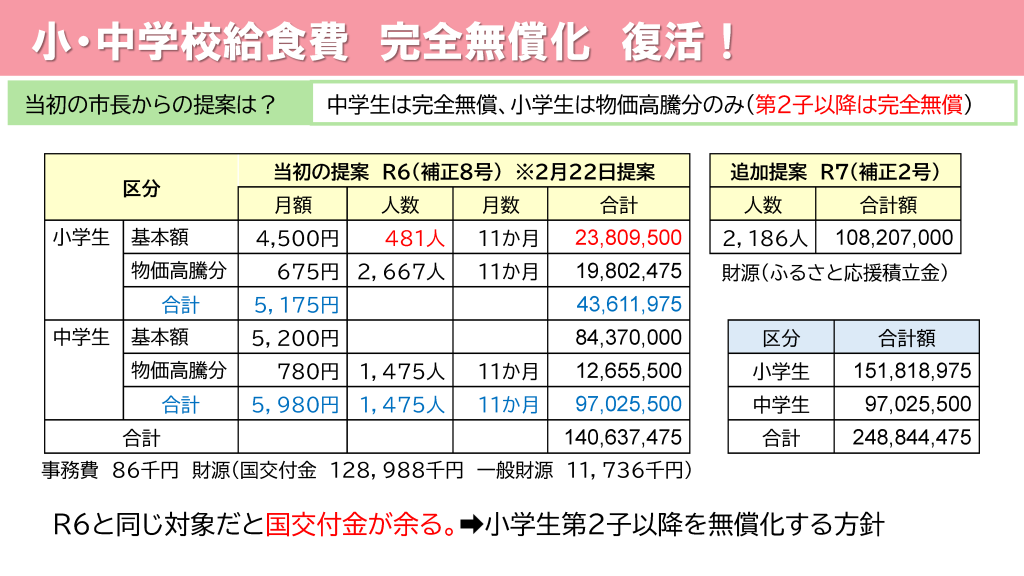

令和7年度の小中学校給食費無償化について、令和6年度補正予算という形で市長から提案されました。その内容は令和6年度と同じ範囲(中学生は完全無償化、小学生は物価高騰分の補助)に加え、小学生の第2子以降を完全無償化するというものでした。

市が無償化の財源としている「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の交付額だけでは小中学生全ての完全無償化には足りないものの、昨年度と同じ内容だと交付金が余る状況だったことから、小学生第2子以降を対象に加えたものと思います。

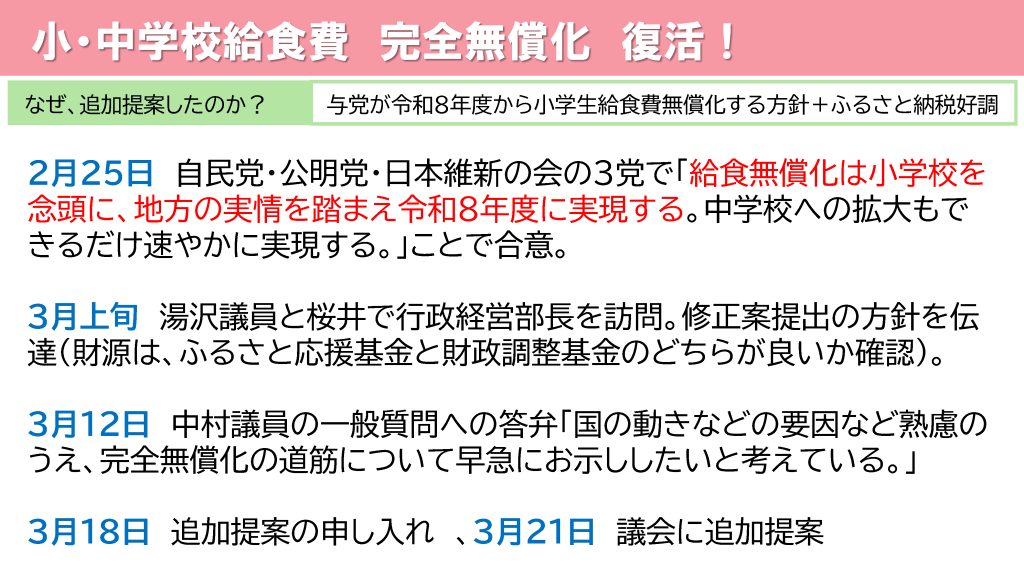

しかし、市議会定例会開会後の2月25日、国において自民・公明・維新の3党が令和8年度以降の小学生給食費無償化の方針を示しました。北本市が小中学校給食費完全無償化を実施するためには毎年約2.5億円が必要で、財源の捻出が困難でしたが、国が小学生分を無償化すれば令和8年度以降の市の負担は中学生分だけ(約1億円)で足りることになります。

また、小学生については令和7年度に市が単独で完全無償化することで、国(他の多くの自治体)よりも1年前倒しで完全無償化を実現できることになります。給食費の完全無償化は市長公約であり、市議会としても市民からの請願を2度採択しています。市議会のいくつかの会派は市長に対し、完全無償化するよう要望をしていました。

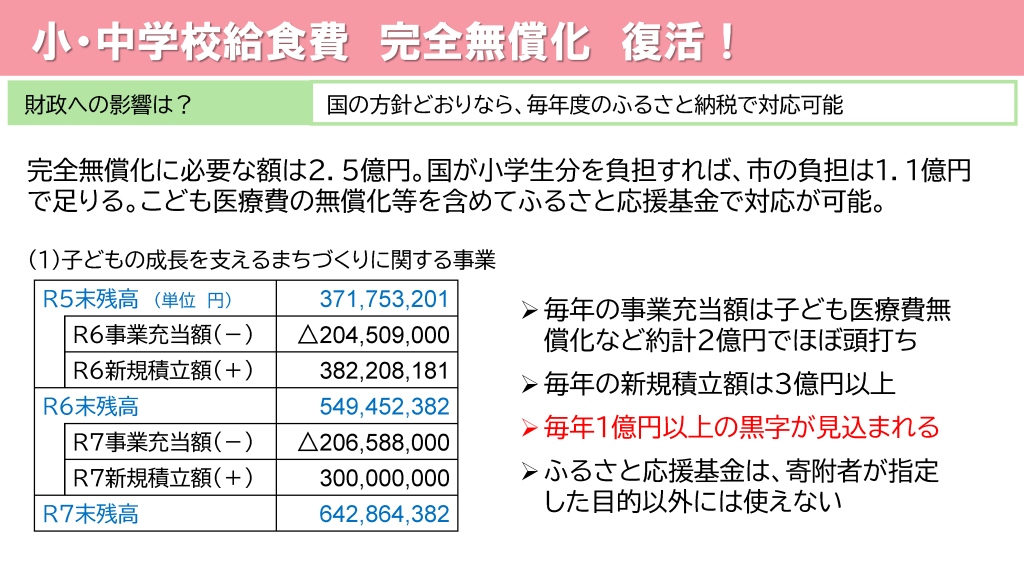

さらに言えば、北本市のふるさと納税寄附は引き続き好調で、特に「子どもの成長を支えるまちづくりに関する事業」の分野に対する寄附は令和6年度だけで残高が1.8億円(新規積立て約3.8億円に対し事業への充当は約2億円)も増加しています。

そこでふるさと納税寄附のうち「子どもの成長を支えるまちづくりに関する事業」の分野の基金を活用し、令和7年度から完全無償化を実現すべきとして、私と湯沢議員で執行部に対し「予算の修正案を提出する」旨を非公式に伝えたところ、執行部から「完全無償化の道筋を早急に示すので修正案は不要」という連絡をいただきました。そして議会後半の3月21日に小学生の給食費についても完全無償化をするための補正予算案が3月21日に追加提案されました。

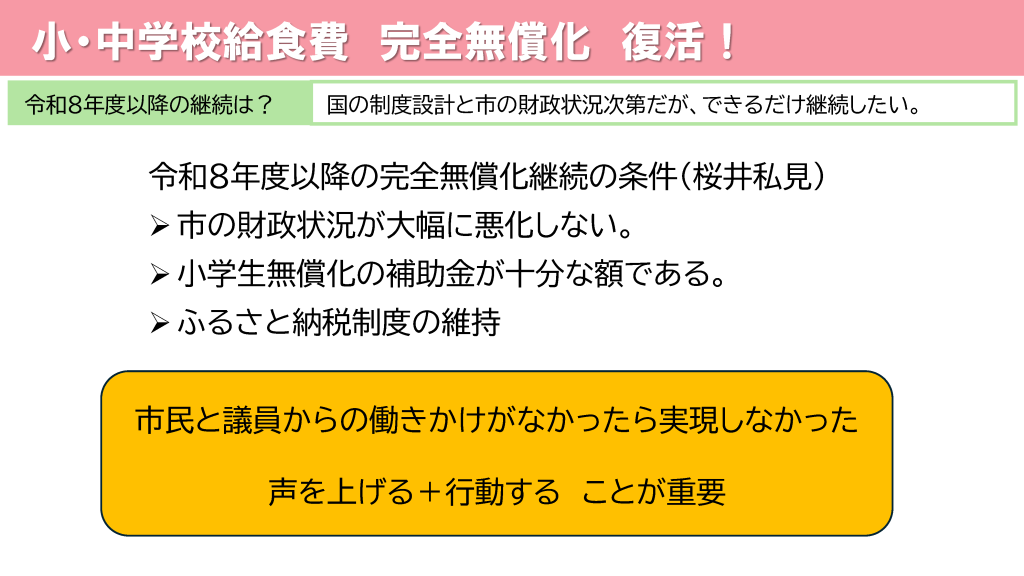

令和7年度からの給食費完全無償化が決定しましたが、令和8年度以降の継続は国の動向次第です。特に、国からの補助額がいくらになるのかは重要なポイントです。恐らく今の北本市の給食費+物価高騰分の全てを国からの補助金でカバーするのは難しいと思いますので、不足分は市が負担しなければならないでしょう。市の財政健全性が維持できなければ、完全無償化の継続も難しくなると思われます。北本市の場合はふるさと納税寄附が財政に大きく貢献しているので、ふるさと納税制度が維持されるかどうかも重要なポイントです。

また、今回は市民の皆様が議会及び市長に継続的に強い働きかけを行ってきたことが、完全無償化の実現につながったと考えます。声を上げること、行動することの大切さを改めて思い知りました。

市長から提出された補正予算案には議員全員が賛成し可決されましたが、実は私や湯沢議員が修正案を提出するから賛成してほしいと各議員に根回しをしていた際には、多くの議員から「賛成できない」という意見が出ており、可決されるか微妙な情勢でした。

将来の財政に不安があるかどうか、多くの議員は執行部の説明を信じることしかできず、自分で調べ、説明することができません。執行部の言いなりになるだけであれば議員は不要です。

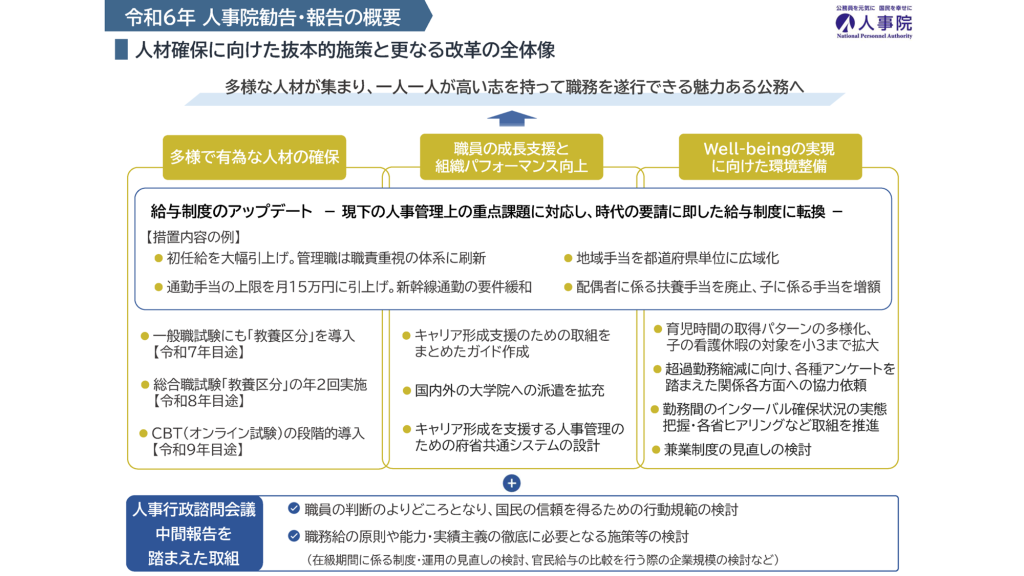

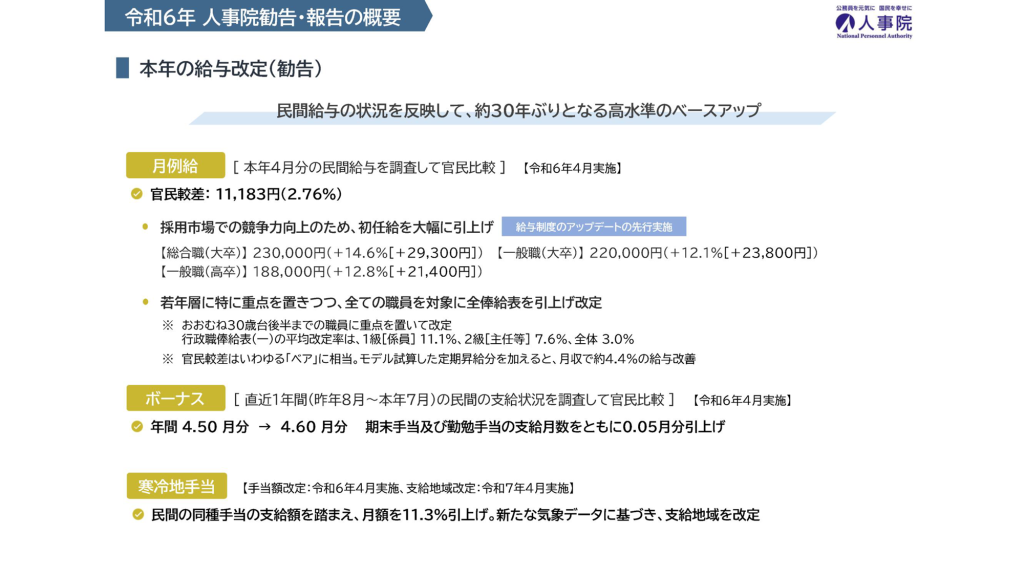

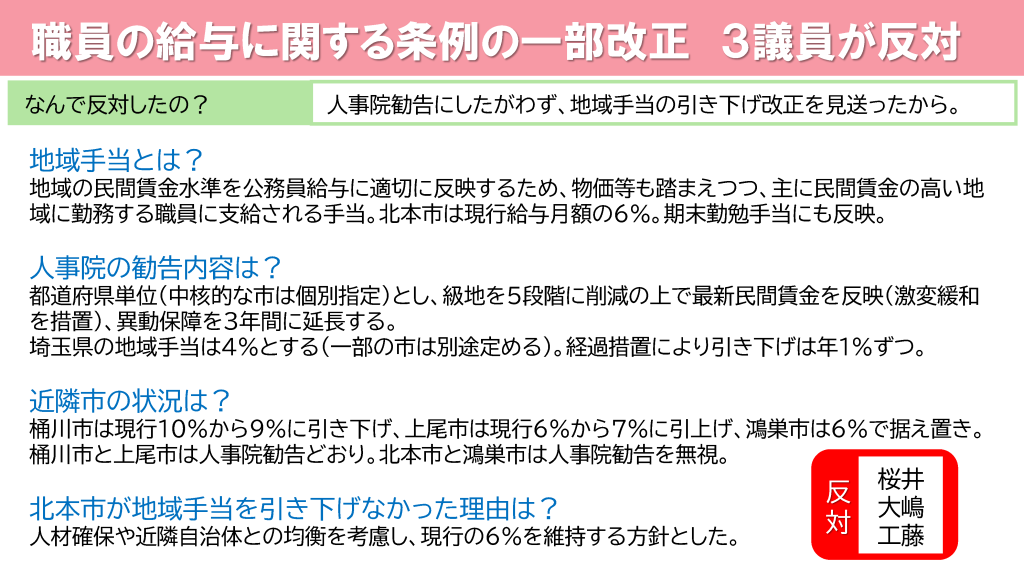

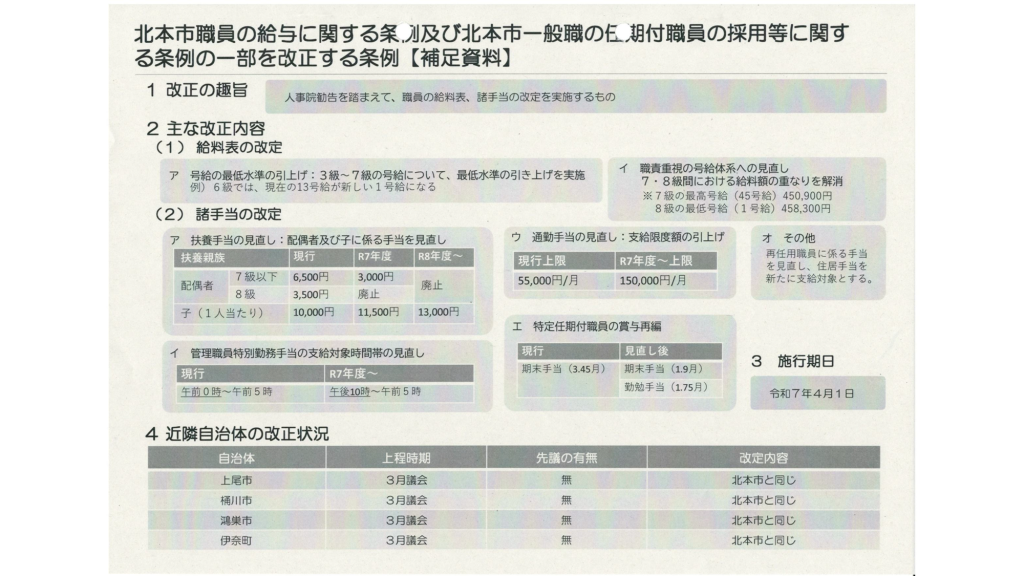

この条例改正は、職員の手当等を改正するための条例です。通常は、人事院勧告に則った改正になります。今回の提案理由についても、議案調査や提案説明において「人事院勧告を踏まえ、給料表及び諸手当を改定する。」と説明されました。

議案第17号 北本市職員の給与に関する条例及び北本市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について(PDF)

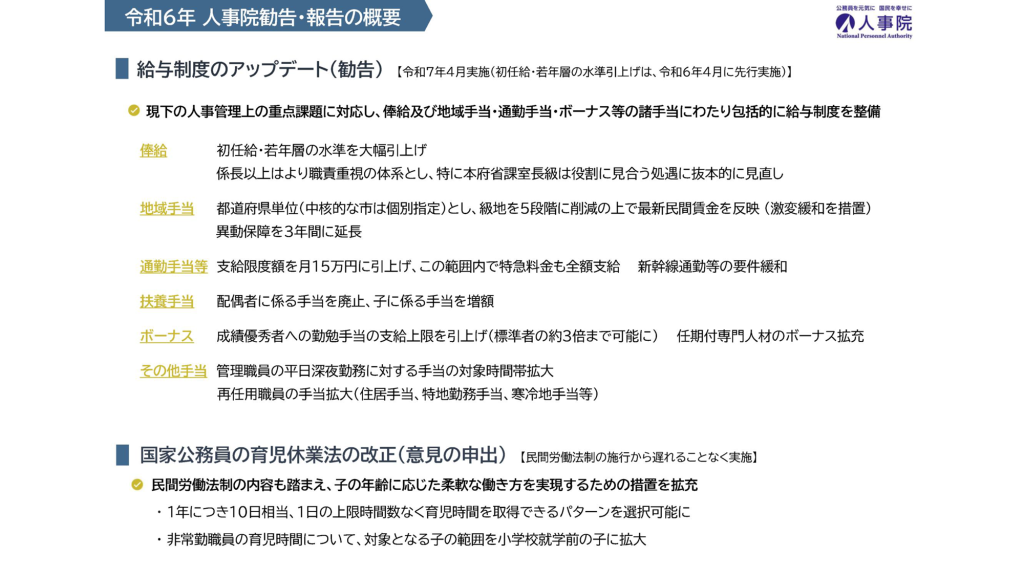

次に、令和6年人事院勧告の概要をご覧ください。月例給・ボーナスの引上げのほか、地域手当、通勤手当、扶養手当などの改正について勧告されていることが分かります。

次に、本市の条例改正の説明資料をご覧ください。これは議案調査で各議員に配られたものです。

この資料を見ると、「人事院勧告を踏まえ」と説明しておきながら、地域手当の改正が抜け落ちていることが分かります。

私はこの点を問題と捉え、議案質疑を行いました。

議案質疑の概要

人事院勧告に従って改定すべきところ、地域手当の改定を見送った理由は。

人材確保の観点から近隣との均衡を考慮して据え置いた。

近隣自治体の改定予定は。

現在は、桶川市は10%、上尾市、北本市、鴻巣市は6%。勧告では上尾市8%、その他は4%らしいが、上尾市は1%引上げ、桶川市は1%引下げる。北本市、鴻巣市は据え置き。北本が4%に下げれば桶川市とは倍以上の格差となる。隣接した市で差が大きすぎる。組合からも強い要望があった。

桜井の反対討論、採決結果

私は反対討論で次のとおり述べました。

- 公務員希望者がどこの自治体を選択するかは、地域手当はほんの小さな一つの要素に過ぎず、地域手当の割合によって人材がよそに流れるとは到底思えない。

- そもそも地域手当は、地域による物価水準の差異を調整するための手当であることから、地域手当の割合の妥当性は、地域による物価水準の差異から判断すべきであり、人材確保の観点からの据え置きは全く理由にならない。

採決では、大嶋議員、工藤議員が反対してくれましたが、他の16人が賛成したため、賛成多数で可決されました。

まず、本議案については議案調査において私が聞くまで地域手当の改定を見送ったことについての説明がありませんでした。執行部の対応として非常に不誠実です。議員としても、提案されたものの内容を審査するだけでなく、提案されるべきものがきちんと提案されているかを調査しておく必要があります。給与・手当の改定については人事院勧告を、税条例改正については税制改正大綱等を確認しておけば済むことです。「人事院勧告に合わせた改正なので賛成」と述べた議員もいました。執行部の提案・説明に疑問を持たず「人事院勧告どおり」という言葉を鵜呑みにした結果、多くの議員が討論をすることもなく賛成することになったと考えます。

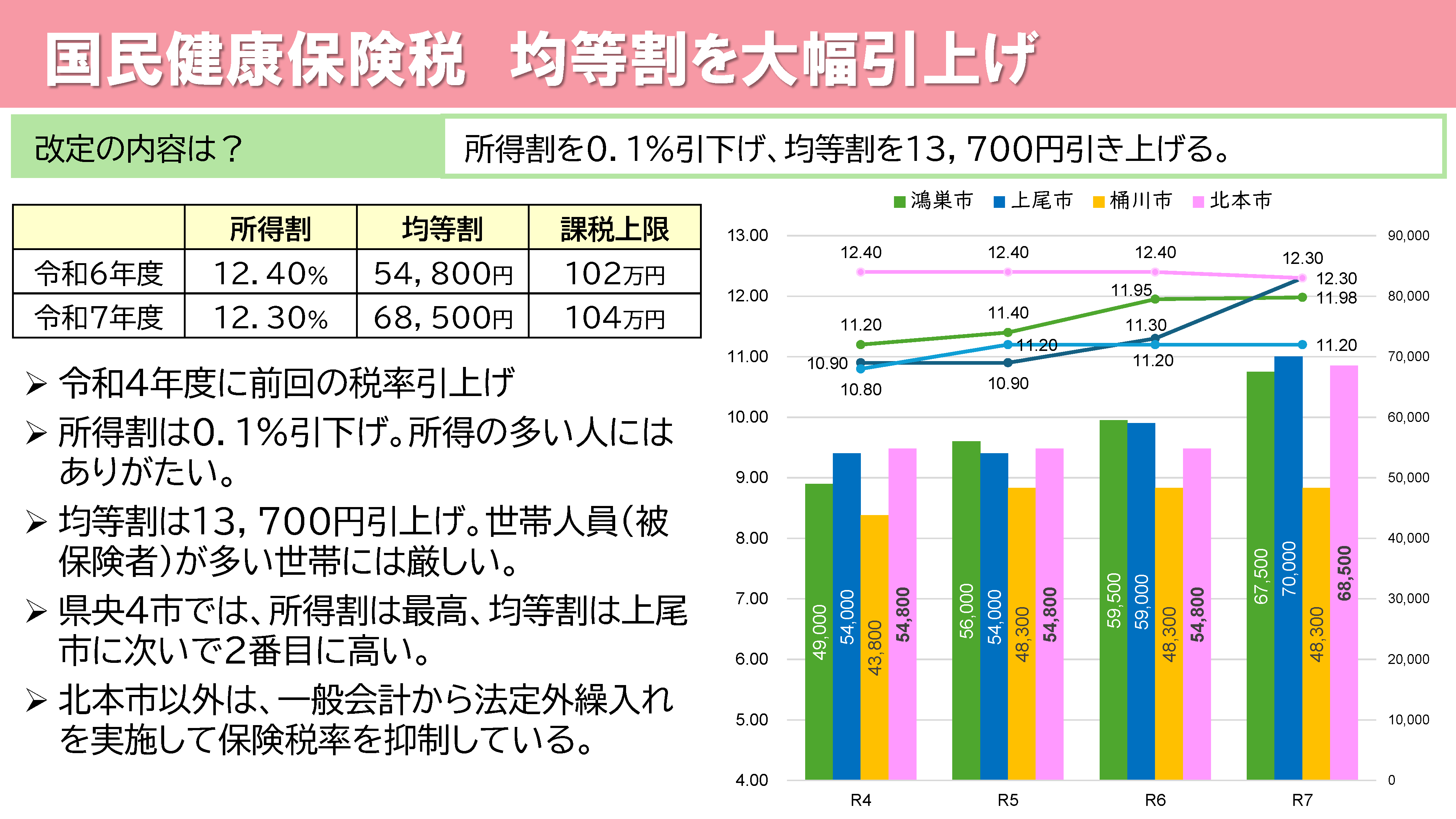

国民健康保険の税率を令和7年度に改定する案が市長から提案され、賛成多数で可決されました。

議案第20号 北本市国民健康保険税条例の一部改正について(PDF)

税率改定の内容

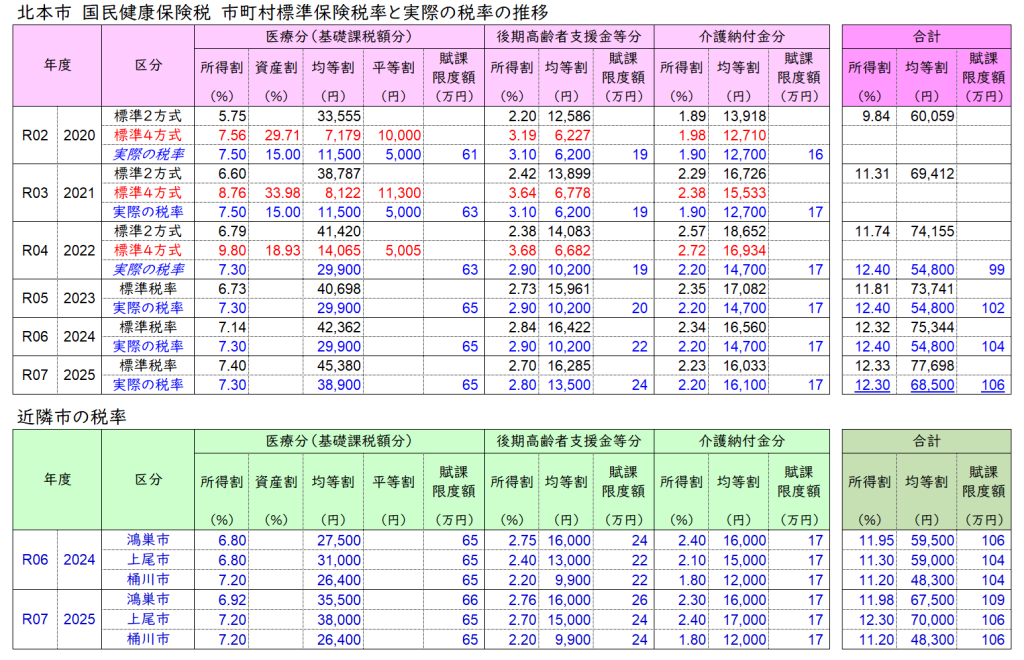

本市の税率改定は令和4年度以来、3年ぶりとなります。過去の税率は下表のとおりです。

今回は令和9年度の県内税率準統一に向け、県が示す標準保険税率に近づける必要があるため、乖離の大きい均等割を13,700円(54,800円→68,500円)引上げ、所得割は0.1%(12.40%→12.30%)引き下げる改定となります。

桶川市、鴻巣市の税率が本市よりも低くなっているのは、県が認めていない一般会計からの法定外繰入れを行っているためです。上尾市も法定外繰入れをおこなっていますが、令和7年度の税率は本市並みとなっています。

税率改定が必要な理由

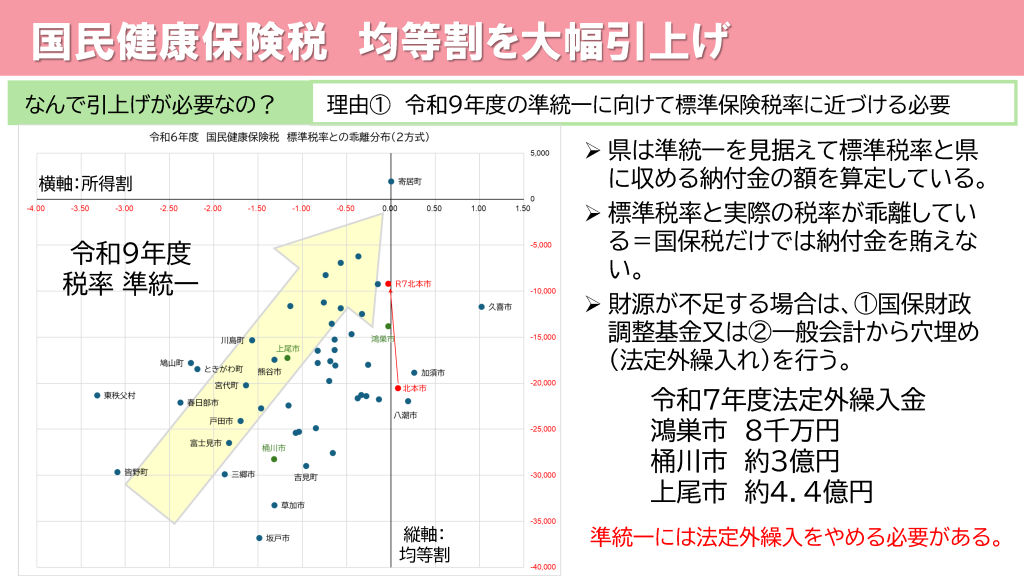

理由①令和9年度の準統一に向けて標準保険税率に近づける必要

各市町村は、埼玉県が算定した納付額を県に収めなければなりません。県から示された標準税率どおりに課税すれば、十分な納付額を得ることができます。県は税率水準を令和9年度に準統一する方針を決定しています。

標準税率と実際の税率が乖離していると、国保税だけでは納付金を賄うことが困難になります。納付金の財源が不足する場合は、国保財政調整基金又は一般会計から穴埋めを行う必要がありますが、一般会計からの繰入れを県は認めない方針です。

北本市は税率を県から示された標準保険税率に近づけるように改定を行っており、次回の改定で乖離をなくすことは可能なところまで来ていますが、多くの自治体では依然として乖離が大きく、令和9年度の準統一はかなり困難と思われます。標準保険税率との乖離が大きい多くの市町村では一般会計からの法定外繰入金で財源不足分を穴埋めしています(63市町村中45団体)。これらの市町村で、法定外繰入れをやめ、税率を標準保険税率に合わせるとすれば、大幅な引き上げが必要となることは明らかです。

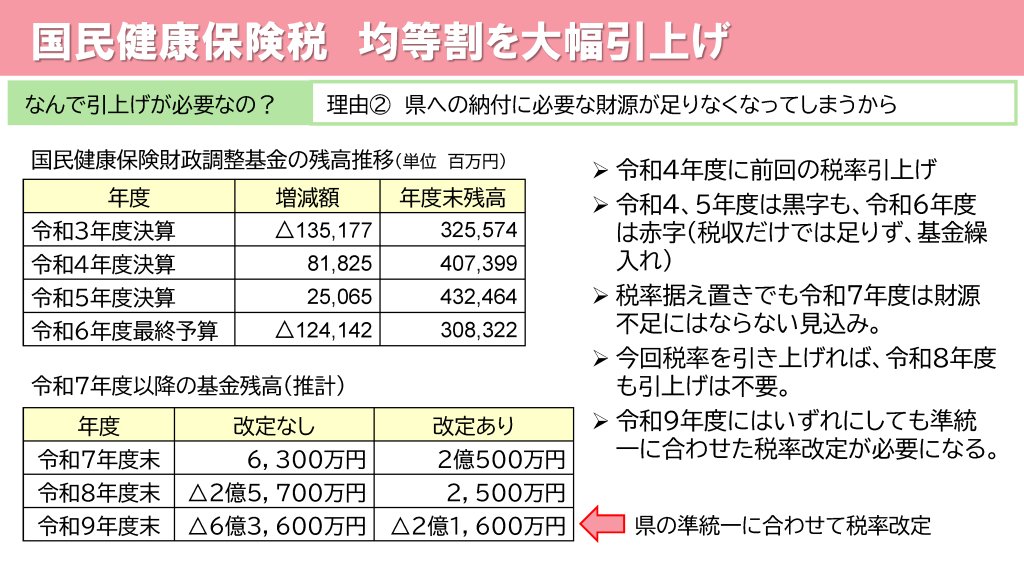

理由②県への納付に必要な財源が足りなくなってしまうから

本市では令和4年度から現在(改正前)の税率となっており、令和5年度までは基金からの繰入れ(補てん)を行わずに県への納付金を支払うことができましたが、令和6年度には約1.2億円の財源不足が見込まれています。財源不足のため、税率改定を行わずに基金繰入金で対応しようとすると、令和8年度末に基金残高がなくなり更に約2.6億円の赤字が生じる見込みです。

一般会計からの法定外繰入れを行わずに赤字を生じさせないようにするためには税率引上げは避けられません。

なお、グラフを見て分かるとおり、本市の税率のうち「所得割」は県が示す標準保険税率との乖離が極めて小さいため、乖離の大きい「均等割」の乖離と小さくする改定となっています。均等割は世帯人員(被保険者)数に応じて課税されるため、被保険者数が多い世帯には大きな引上げとなります。

議員の採決状況

反対3人:毛呂、湯沢、中村

賛成16人:その他の議員(議長を除く)

私は、税率引き上げを行わない場合、令和8年度に財政調整基金が底をつく可能性が高く、その場合には一般会計から法定外繰入れを行わなければならないが、法定外繰入れを行うことは国民健康保険加入者以外の市民に国保の赤字を補てんしてもらうことにほかならず、公平性に欠け適切とは言えないと討論で述べて本議案に賛成した上で、附帯決議を提案しました。

附帯決議を賛成多数で可決

議案は可決されたものの、均等割の大幅な引上げや今後の税率引上げに懸念があることから、次の内容の附帯決議を提案し(提案者・桜井)、賛成多数(毛呂議員は附帯決議にも反対、中村議員、湯沢議員は附帯決議には賛成)で可決されました。

- 税率改定の必要性を被保険者に丁寧に説明するとともに、納付が困難な方人には換価の猶予や分割納付などの納付の相談に応じるなど、納税義務者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めること。

- 本市では令和9年度の準統一に向けて、平成30年度に法定外繰入金をなくし、税率も標準保険税率に着実に近づける努力をしているが、一般会計からの法定外繰入れを行っている市町村の方が多い状況にあることから、市町村の意見や準統一に向けた税率引上げが被保険者に与える影響を十分に考慮し、準統一を慎重に進めるよう県に求めること。

- 構造的課題を抱える国民健康保険制度を取り巻く環境は厳しく、今後も被保険者の保険料負担の増加が見込まれることから、国に対し国の定率負担割合の引上げ等の抜本的な見直しを求めること。

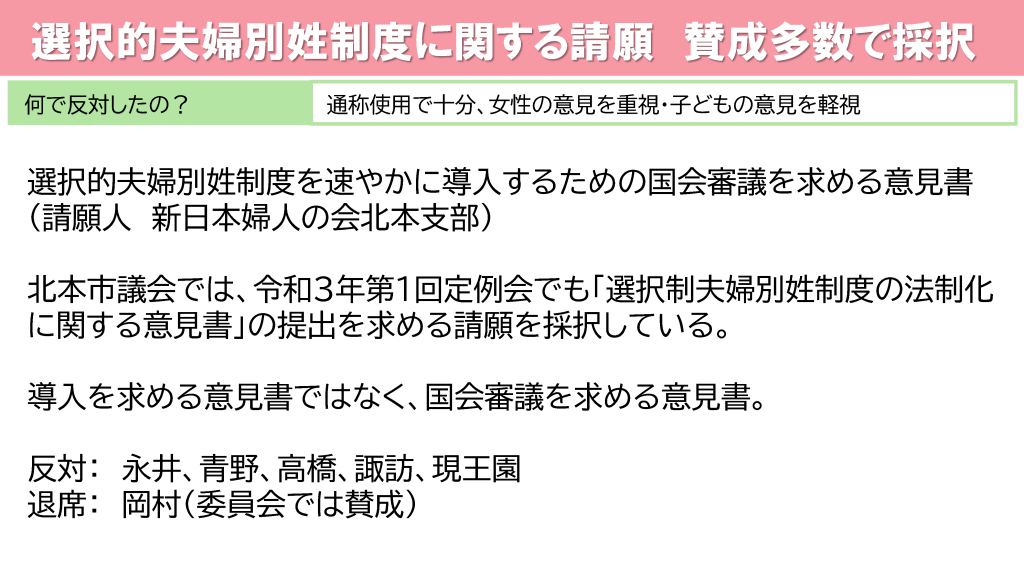

新日本婦人の会北本支部(支部長前田祥子様)から提出された『「選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国会審議

を求める意見書」』の国会提出を求める請願』(紹介議員:工藤、湯沢、中村)は、賛成多数で可決されました。

「選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国会審議を求める意見書」の国会提出を求める請願(PDF)

議員の採決状況

賛成13人:金森、毛呂、小久保、斉藤、工藤、大嶋、村田、桜井、保角、湯沢、中村、今関、島野)

反対5人:永井、青野、高橋、諏訪、現王園(全員が会派・彩桜きたもと所属の議員)

退席1人:岡村(彩桜きたもと所属。建設経済常任委員会では賛成したものの、本会議では退席しました。)

桜井の賛成討論

- 選択的夫婦別姓制度とは、今までどおり同姓を希望する世帯に対し夫婦別姓を強制するものではなく、別姓が選択できるとするにすぎない。

- 夫婦間や親子間で姓が異なることについて、同姓が原則の社会においては違和感が生じるかもしれないが、選択的夫婦別姓制度が実現し別姓を選択する世帯が増えれば違和感はなくなるもの。子への影響を心配するのであれば、別姓を選択しなければ今までどおり同姓となる。

- 別姓夫婦の子は、一旦決まった姓を変更することについて、平成8年の法制審議会の答申では「両親の結婚中に自分の姓を両親のいずれか一方の姓に変更するためには、特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要」とされており、この点はより柔軟に変更ができるよう法制度を検討する余地があると考えるが、この点をもって選択的夫婦別姓制度を否定すべきとは思えない。