北本市の令和7年第2回定例会は令和7年6月5日から6月27日まで23日の日程で開催されました。市長から提案された議案は全て原案どおり可決されました。

市長から提案された議案と採決結果は、北本市議会ホームページからご覧いただけます。

https://www.city.kitamoto.lg.jp/shigikai/katsudo/gian/2/reiwa7nen_1/17382.html

第1回定例会と同様に、賛否が別れるなどした議案を中心により深掘りしてお伝えいたします。

総合振興計画は北本市自治基本条例に位置付けられた市の最上位計画で、10年ごとに策定されています。現行の第五次計画の計画期間が令和7年度末で終了するため、令和6年度から2か年で策定作業を進めています。予算額は2年間で約2千万円です。

提案された第六次計画の基本構想案

https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/19/giann202538.pdf

最初、第六次計画の基本構想を見た時「これは執行部が現状維持するために作った計画」であり、これであれば第五次計画を手直しして延長するだけで良かったのではないかと感じました。特に目玉となるはずの「3 推計人口(2)人口の変化を踏まえたまちづくりの方向性」の項目は、現在市が力を入れているシティプロモーションをそのまま記載しただけであり、現状の施策を追認するだけのものです。とても新たな計画とは思えませんでした。

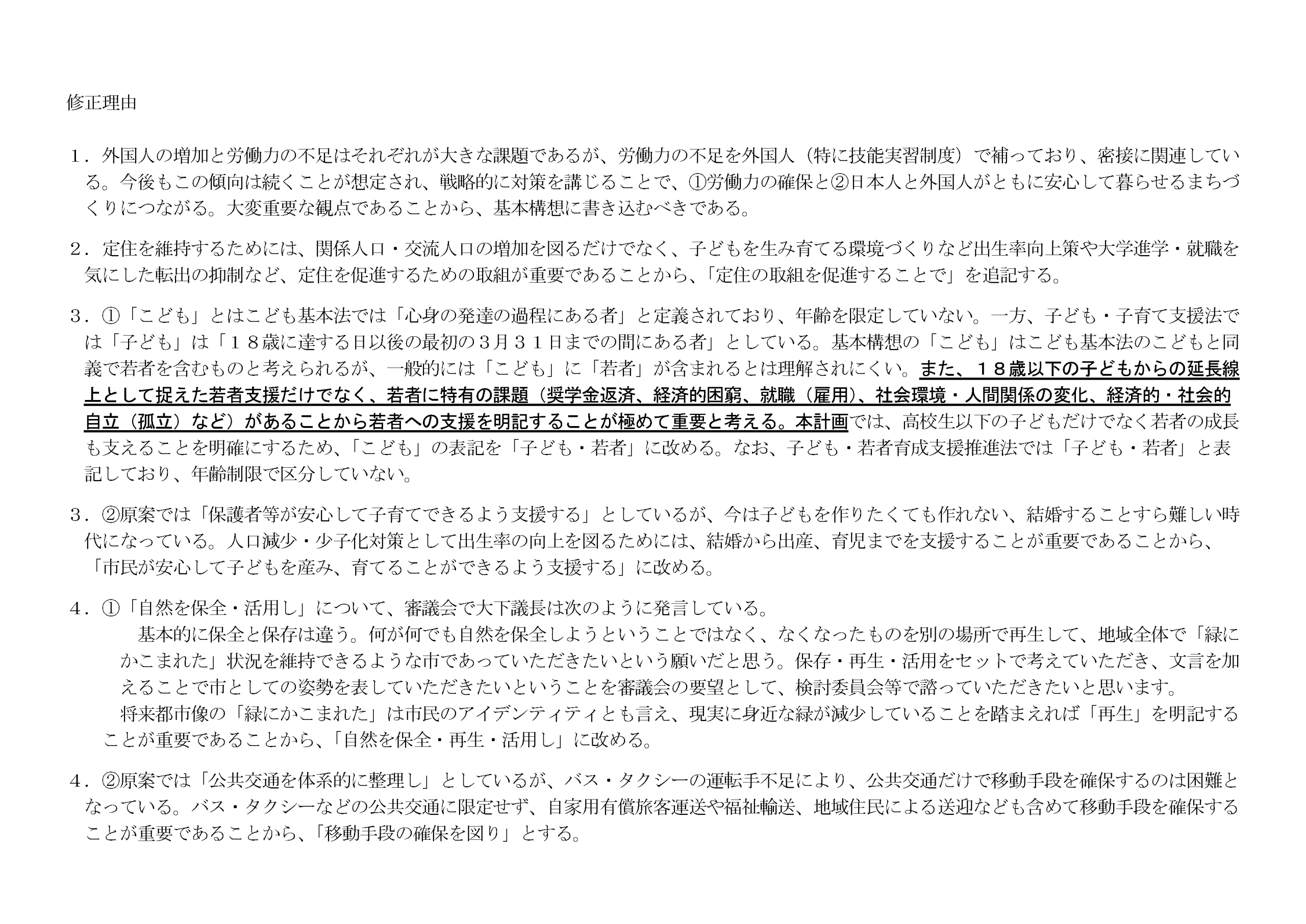

しかし、市民意識調査アンケート、ワークショップ、説明会、パブリック・コメント、総合振興計画審議会、北本高校の生徒と意見交換会などの市民参画の手続きを踏んで策定されたものであることからこれを尊重し、審議会において委員からの的確な指摘が反映されていなかったり、本市が目指す姿をしっかりと書き込むことよりも予算が膨らまないように慎重な書きぶりになっていると感じる部分などについて、同じく原案のまま可決すべきではないと考えていた公明党と調整し、最小限の範囲で修正案を提出しました。

なお、本議案については他の議案と切り離して議案質疑の時間を確保しました。休会予定だった6月16日に議案質疑を行うこととして、まずは会派ごとに代表質疑(各会派45分以内)を行い、その後その他の議員による質疑(45分以内)を行いました。ここでは岡村議員、今関議員が質疑しました。さらに6月25日の予算決算常任委員会終了後にも個人質疑の時間を確保し、毛呂議員、永井議員、高橋議員、島野議員、工藤議員が質疑しました。

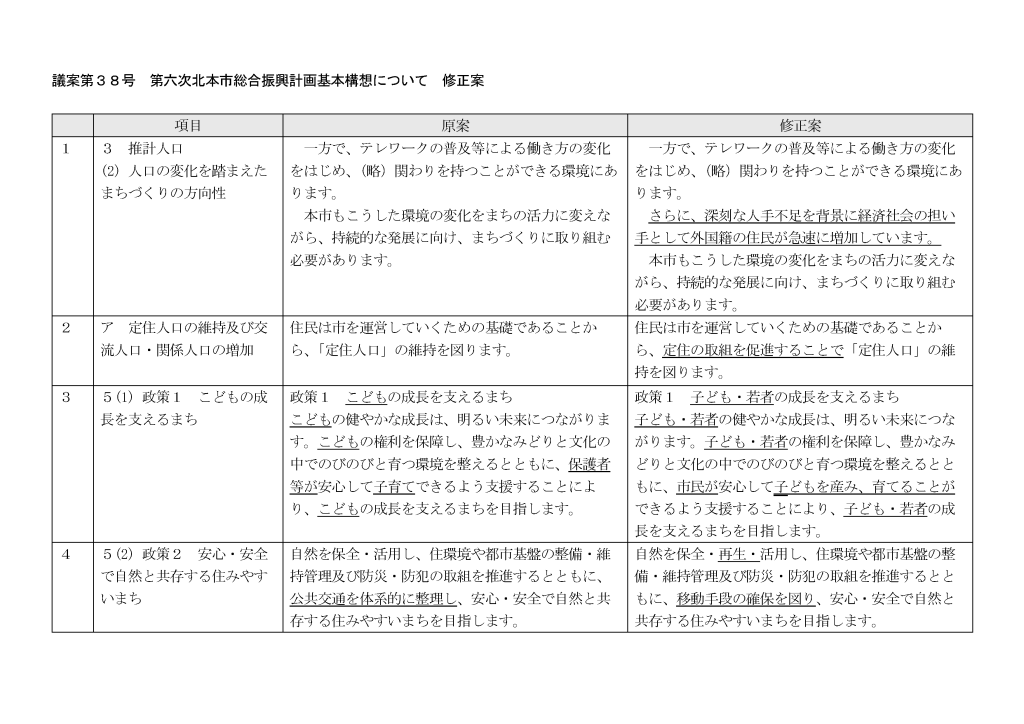

修正案の内容

採決の結果

公明党とともに提案した修正案は、日本共産党には賛同していただけましたが、他の会派は修正を不要として否決されました。修正案に賛成した6人と原案にも反対した工藤議員を除く12人の賛成により、原案が可決されました。

修正案賛成議員 桜井、今関、島野、斉藤、中村、湯沢

基本計画策定に向けた今後の流れ

基本構想が議会で可決されたことを受け、基本計画の策定作業に入ります。今後のスケジュールは次のとおりです。

7,8月 北本市総合振興計画審議会、行政経営会議、第六次総合振興計画検討委員会

9,10月 パブリック・コメント、市民説明会

パブリック・コメントや市民説明会での意見等を受けて素案を修正し、審議会等で検討した後、令和7年12月定例会に提案される見通しです。パブコメや市民説明会への参加をお待ちしております。

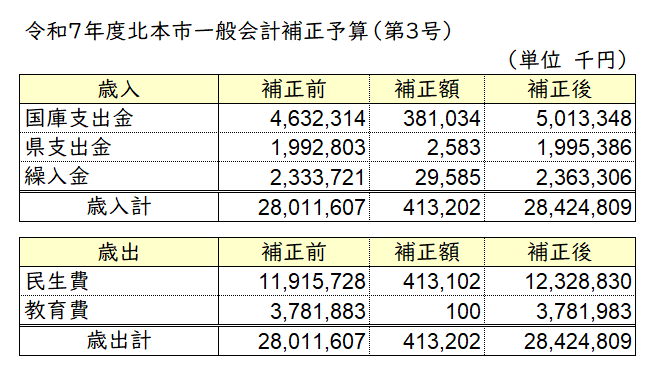

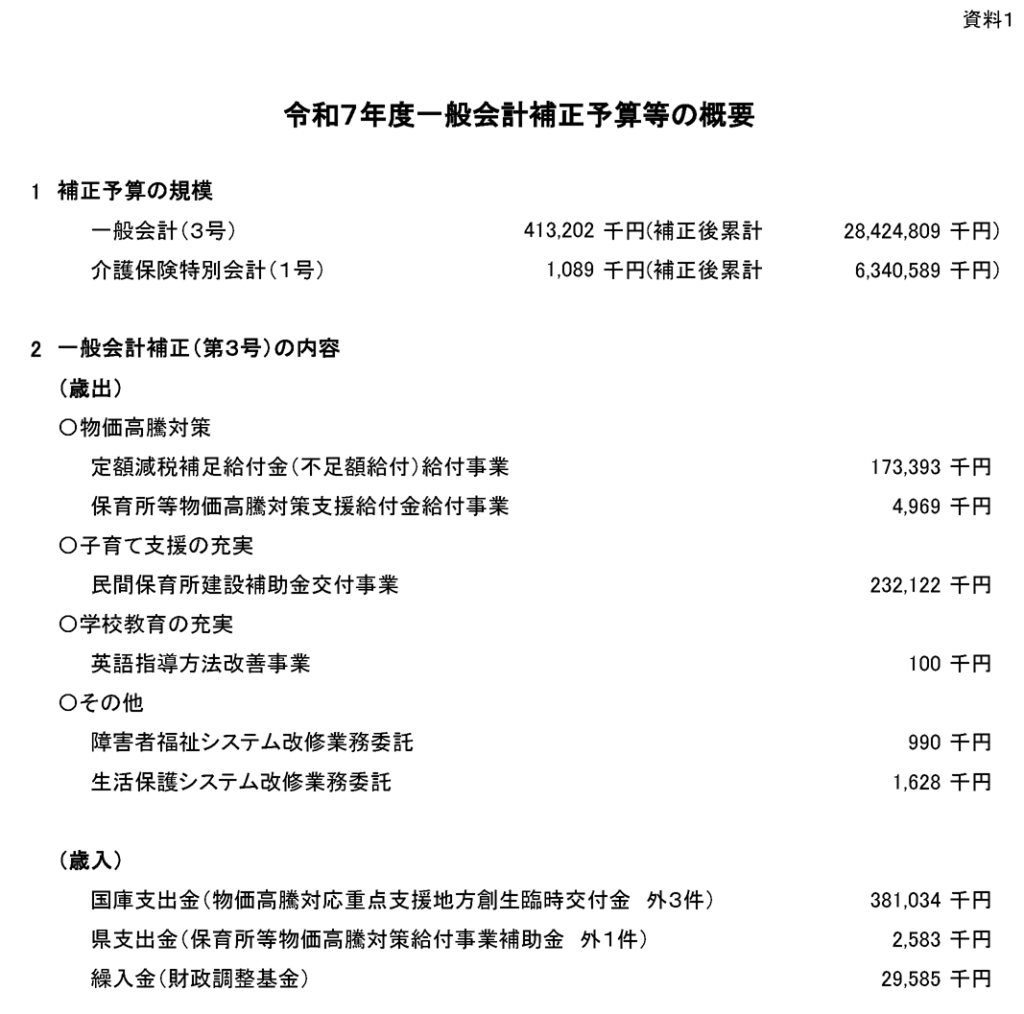

新たな事務事業費等の計上に伴う所要額の補正を行うものです。補正の総額は413,202千円の増額で、国の所得税定額減税補足給付金(不足額給付)173,393と民間保育所建設補助金交付事業232,122千円の2事業で全体の98.1%を占めます。全員賛成により可決されました。

補正予算の主な内容

定額減税補足給付金(不足額給付) 173,393千円(全額国補助金)

令和6年中に実施した国の所得税減税のうち【調整給付の給付額】に不足が生じる方を対象に、不足している金額を給付するものです。対象者には『給付決定通知書(はがき)』又は『確認書(封筒)』が届きます。確認書が届いた場合は、返信が必要です。また、転入・転出により令和6年度課税自治体と令和7年度課税自治体が異なる方は申請が必要です。詳しくは市のホームページをご覧ください。

https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/gyomu/17452.html

民間保育所建設補助金 232,122千円(国補206,332千円、一般財源25,790千円)

せきね幼稚園において小規模保育所(定員19名)、いしと幼稚園において施設の拡張(定員20人増加)を行うため、補助金を交付する。開園はいずれも令和8年4月の予定。

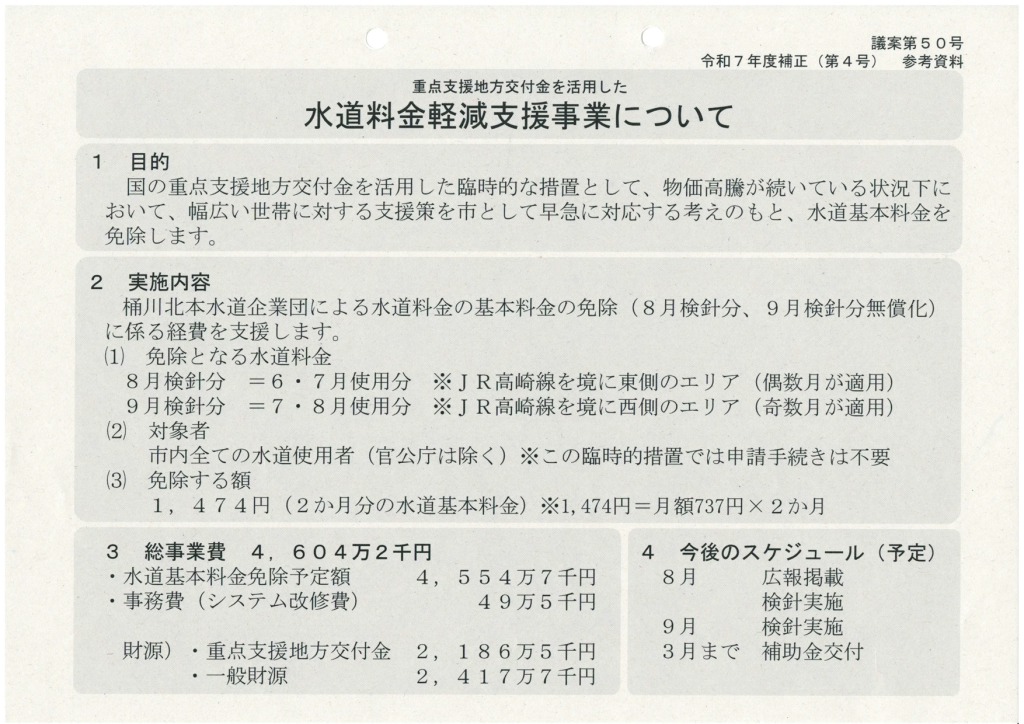

市は、物価高騰が続いている状況下において幅広い世帯に対する支援を早急に実施するため、水道基本料金2か月分を免除することとしました。議案第50号 令和7年度北本市一般会計補正予算(第4号)として追加提案され、全員賛成により可決されました。免除額は1世帯1,474円です。8月検針分(JR高崎線東側エリア)又は9月検針分(同西側エリア)で免除します。申請手続きは不要です。

これは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として活用するもので、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を直接支援する事業に充当することができます。

国からの交付金2,186万5千円に加え、市の一般財源2,417万7千円を充当して実施します。

桜井の議案質疑

国の予備費を活用した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業。国が通知を発出したのが5月27日。本市が水道基本料金2か月分免除の記者発表をしたのが6月10日。この短期間に一体どのような手続きを踏んで水道料金の基本料金を免除することを決めたのか。

国からの通知を受け直ちに庁内各部署との情報共有を行い、事業提案を依頼した。市民にとって必要な支援は何かを検討した結果、幅広い支援が必要であるとの結論から、水道料金の軽減の提案になった。

減免に当たり、交付金を上回る額の一般財源を充当することとしているが、本市の財政調整基金残高は5億円を下回っており、今まで以上に貴重な財源となっている。交付金を上回る額の一般財源を充当することとした理由は。

補正後の財政調整基金の残高見込みは約4億4,600万円。コロナ禍前令和元年6月の補正後残高と同水準であり財政上直ちに大きな問題になるものではない。しかし、ここ数年は過去最大規模の予算編成が続いてきた。社会情勢が目まぐるしく変化している。いたずらに予算規模が膨らまないように問題意識を持ちながら健全な財政運営に努める。

水道料金の減免は桶川市からの提案だと聞いた。たまたま両市においてやりたいことが一致したならば問題ないが、本市として色々選択肢がある中で十分な検討をする前に、桶川市から強い要望があり市長がこれを受け入れたのだとすれば、あまり好ましいこととは思えない。水道料金の減免が、本市としても一番優先順位が高かったと言えるか。

庁内各部署で物価高騰対策の実施を検討する中で、水道基本料金の軽減のほかに、コメの購入費用補助(おこめ券全世帯配布)することも検討したが、実施までの期間を要すること、郵便料等の事務費がかさむことが懸念された。水道基本料金の軽減は一律に幅広い世帯への支援ができること、事務費を抑制しかつ早期に実施できることから、限られた交付金を最大限活用した物価高騰対策になるものと考えた。桶川市から話があったことは事実だが、本市で行うべき物価高騰対策として現時点で最善のものとして提案した。

桶川北本民主商工会・代表者 竹林昌平と埼玉土建一般労働組合中部支部・代表者 對馬一美様から『国に対し「インボイス制度を廃止することを求める意見書』の提出を求める請願が提出されました。紹介議員は湯沢議員・中村議員(日本共産党)、毛呂議員(れいわ新撰組北本)の3人でした。本請願は、賛成7人、反対9人、退席3人の賛成少数により、不採択となりました。

桜井が退席した理由

請願の審査は総務文教常任委員会で行われました。その議事録を確認しましたが、私が知りたかったことが質疑応答されていませんでした。本会議では委員長に対してどのような審査が行われたのかを質疑することができますが、委員会で質疑されなかった内容については、委員長は「質疑がなかった」と答弁するしかありません。請願の採択・不採択の結果に関わらず意見書の提出が提案されることが分かっていたため、意見書の提出の審査の際に質疑することととして、請願については退席させていただきました。

また、請願は不採択となりましたが、請願の紹介議員3人から『インボイス制度の廃止を求める意見書』が提案されましたが、賛成4人、反対13人、退席2人の賛成少数により否決されました。

各議員の採決の一覧を示します。

| 賛成 | 反対 | 退席 | |

| 請願 | 7人 湯沢・中村・毛呂・今関・工藤・金森・村田 | 9人 諏訪・現王園・高橋・永井・青野・島野・斉藤・大嶋・小久保 | 3人 滝瀬・岡村・桜井 |

| 意見書 | 4人 湯沢・中村・毛呂・今関 | 13人 諏訪・現王園・高橋・永井・島野・斉藤・大嶋・小久保・滝瀬・岡村・桜井・工藤・金森 | 2人 青野・村田 |

桜井の反対理由

私はこの意見書に反対しました。理由は大きく2つありますが、一つは「2割特例」のことを「2割軽減」と記述しており明らかな誤りがあること、もう一つはインボイスの廃止だけではなく経過措置の延長・恒久化についても検討するべきであることです。

一つ目の誤りについては、前日に提案者に指摘していましたが、当日の提案までに修正されませんでした。なぜ時間があったのに修正されなかったか、大きな疑問です。請願では7人が賛成していたのに、意見書の賛成者が4人にとどまったのは、この誤りが大きく影響したものと思います。2つ目について、すでにインボイスに登録している事業者も多く一旦導入したものを廃止するのは影響が大きすぎます。中小事業者にとって問題なのは、2割特例の制度がなくなり、事務負担や納税負担が増大することです。これを延長又は恒久化するだけでも大きな助けになるはずです。

他の会派と調整し、次の定例会において、廃止だけでなく経過措置の延長・恒久化も検討するよう国に求める意見書を提出したいと考えています。