北本市議会令和7年第3回(9月)定例会において、市長から令和6年度決算の認定に関する議案が提案され、全て認定されました。このページでは、会計ごとに解説します

令和6年度歳入歳出決算決算書(一般会計・特別会計)

https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/19/giann202551-56.pdf

令和6年度 行政報告書(主要な施策の成果を説明する書類)

https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/13/R6gyouseihoukokusyo.pdf

歳入・歳出総額

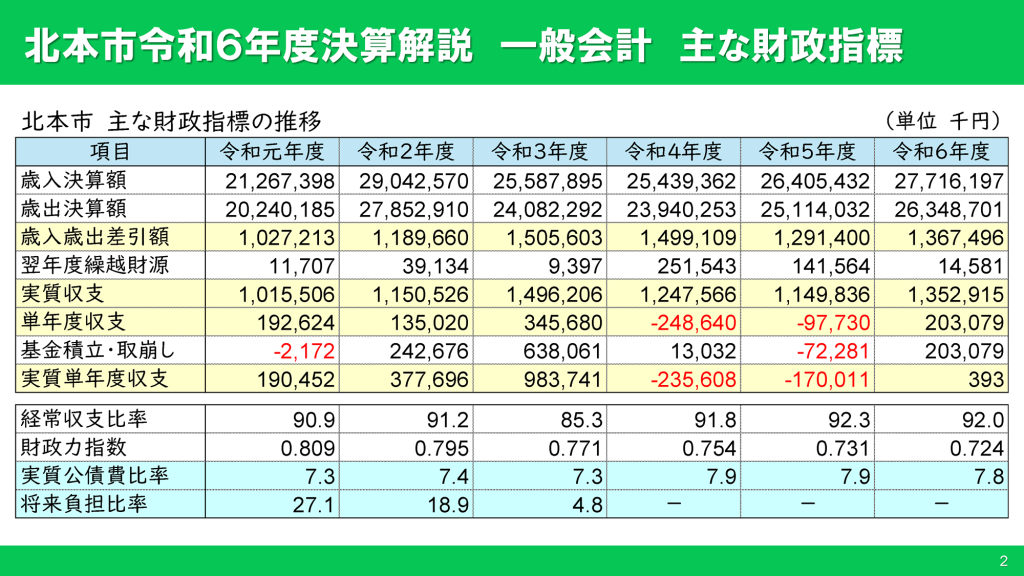

令和6年度の歳入決算額は約277億円、歳出決算額は約263億円で、いずれも令和2年度に次いで2番目の高額となりました。令和2年度は新型コロナ禍で国民1人10万円の給付(北本市だけで約66億円)を行ったことにより突発的に高額決算となりましたが、令和6年度は現下の人件費や物価高騰、行政重要の増大を背景に決算額が増加しているものです。

実質収支は約13.5億円の黒字となりましたが、令和6年度中に基金から約15.4億円を繰出し(取り崩し)、これを使い切らなかった影響によるもので、実質単年度収支ではほぼ均衡という状態になりました。

経常収支比率や財政力指数、実質公債費比率等の主要な財政指標には大きな変化はなく、一般的な指標から本市の財政状況を読み解くことは困難です。後ほど、基金残高や市債残高を見ながら解説していきます。

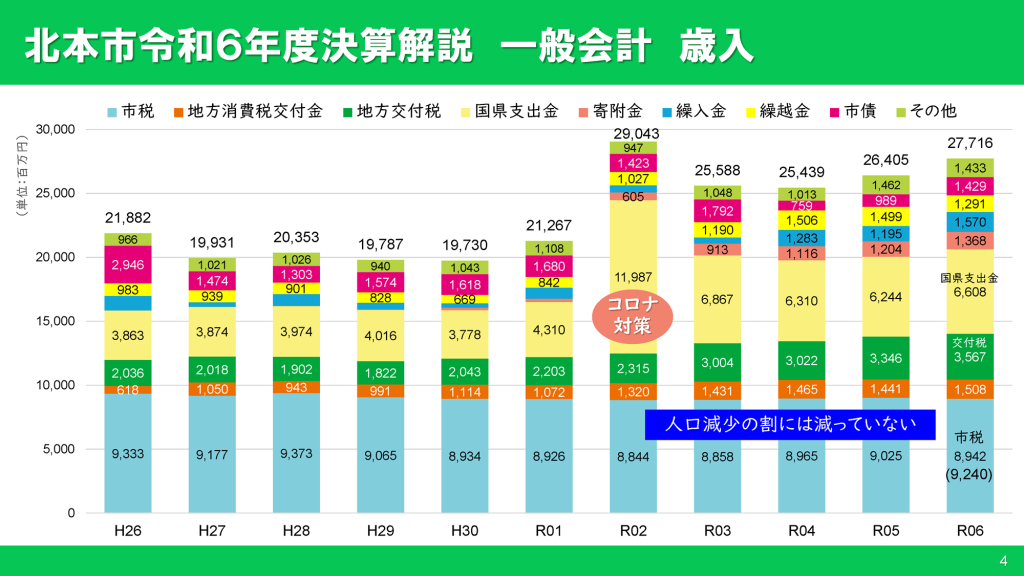

歳入の内訳

歳入の内訳を見ると、市税がやや減少しました。これは国の定額減税の影響によるもので、定額減税がなければ92億4千万円で前年度から約2.2億円増でした。定額減税による減収分は、地方特例交付金(グラフではその他)に補填されています。

地方交付税は、市が行うべき標準的な事務の増加と地方交付税原資(国税)の増加により増加しました。国県支出金は補助対象事業の増加により増加しました。いずれも市のやるべき事務が増加していることがうかがえます。

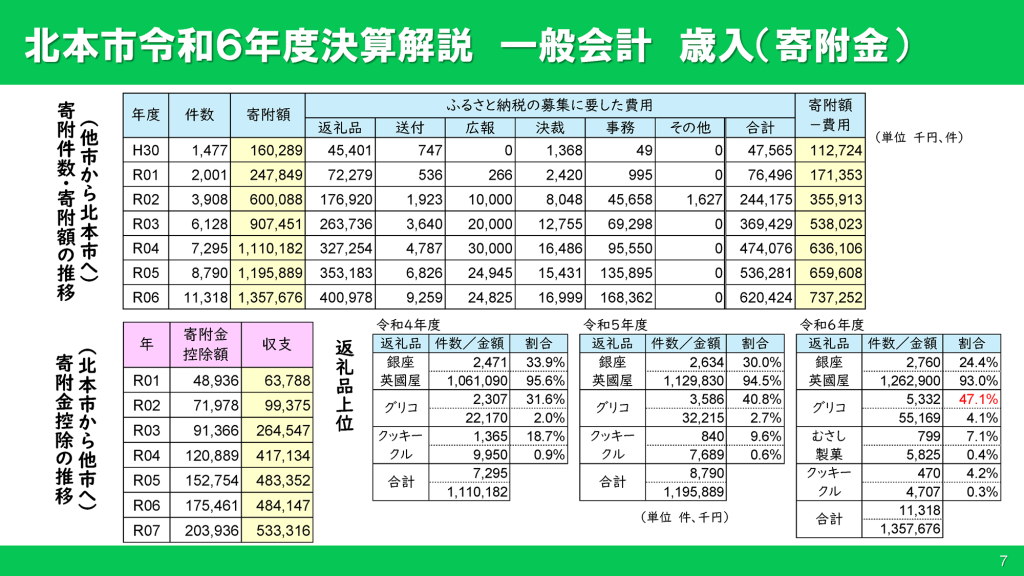

寄附金は、ふるさと納税寄附の増加により増加しました。ふるさと納税の増加は全国的な傾向で、全国での伸び率が13.9%、北本市の伸び率が13.5%でした。

繰入金は、基金からの繰入金(一般家計で言えば貯蓄の取り崩し)が増加したことによるものです。南部地域整備基金2.0億円増、ふるさと応援基金1.3億円増、財政調整基金0.8億円増などが目立っています。全体で約15.4億円繰り入れたものの、実質収支が約13.5億円の黒字となっており、基金の大きな減少にはつながっていません。

市債は、前年度の約9.9億円から約14.3億円に44.4%増加しました。臨時財政対策債(交付税の振替措置)は8,160万円減少しており、増加は投資的事業(建設事業)の増加による普通債の増加によるものです。市債の増加は財政の健全性の低下につながるもので、注意が必要です。市債残高の状況については、後で詳しく述べます。

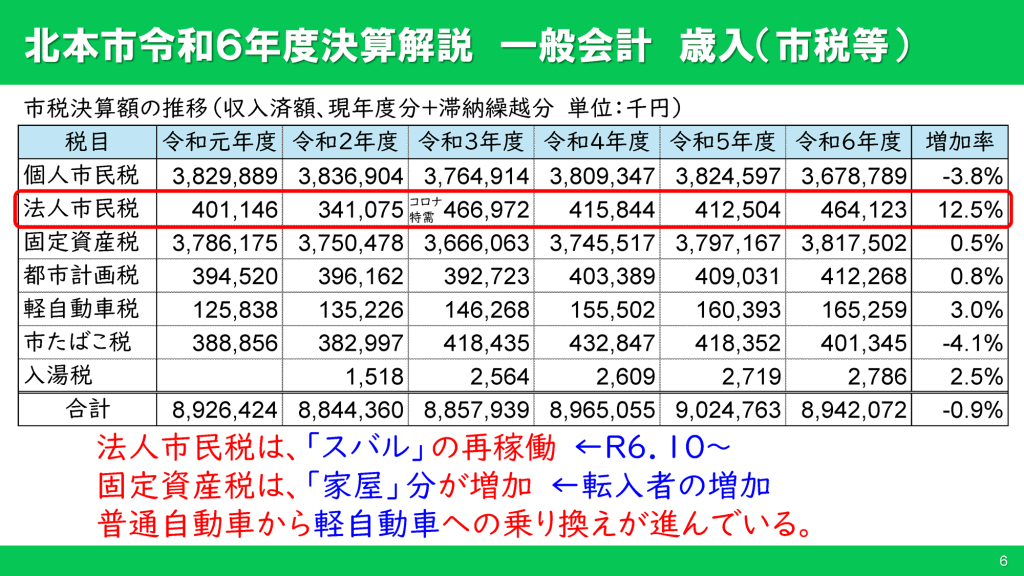

個人市民税は、令和5年度から3.8%減少しましたが、これは国の定額減税の影響によるものです。減税による減少額は約3億円であり、全額が地方特例交付金(定額減税減収補填特例交付金)として交付されています。減税がなければ約1.5億円(4.0%)の増でした。人口が減少しているものの、納税義務者数は減少しておらず、共働きの増加や定年後の再雇用などが進んでいることがうかがえます。

法人市民税は、令和6年10月に再稼働となったスバル北本工場の影響が大きく、12.5%の大幅増となりました。スバルの再稼働は令和6年10月からなので、その影響は半年分です。令和7年度は更なる増収が見込めます。

固定資産税・都市計画税は、転入者の増加により家屋の新築が増加しており、それぞれ微増となりました。

軽自動車税は、普通自動車から軽自動車に乗り換える人が増えており、市内の軽自動車の台数が増加したことに伴い、3.0%増となりました。

令和6年度のふるさと納税寄附受入額は約13億6千万円で、前年度から約1.6億円(13.5%)増となりました。このうち約3割は返礼品の購入に、約2割はふるさと納税ポータルサイトの利用料や決済手数料などに支出しており、費用の総額は約6.2億円でした。さらに、北本市民が他の自治体にふるさと納税寄附をしたことによる減収(個人市民税の寄附金控除額)が約2.0億円ありましたので、ふるさと納税寄附額からこれらを差し引いた実質的な収支は約5.3億円(県内市町村1位)でした。

なお、返礼品ごとの寄附額を見ると、銀座英國屋(スーツ仕立券)が引き続き断然の人気となっていますが、構成比は低下傾向にあります。特に寄附件数ではグリコが大きく増加しています。

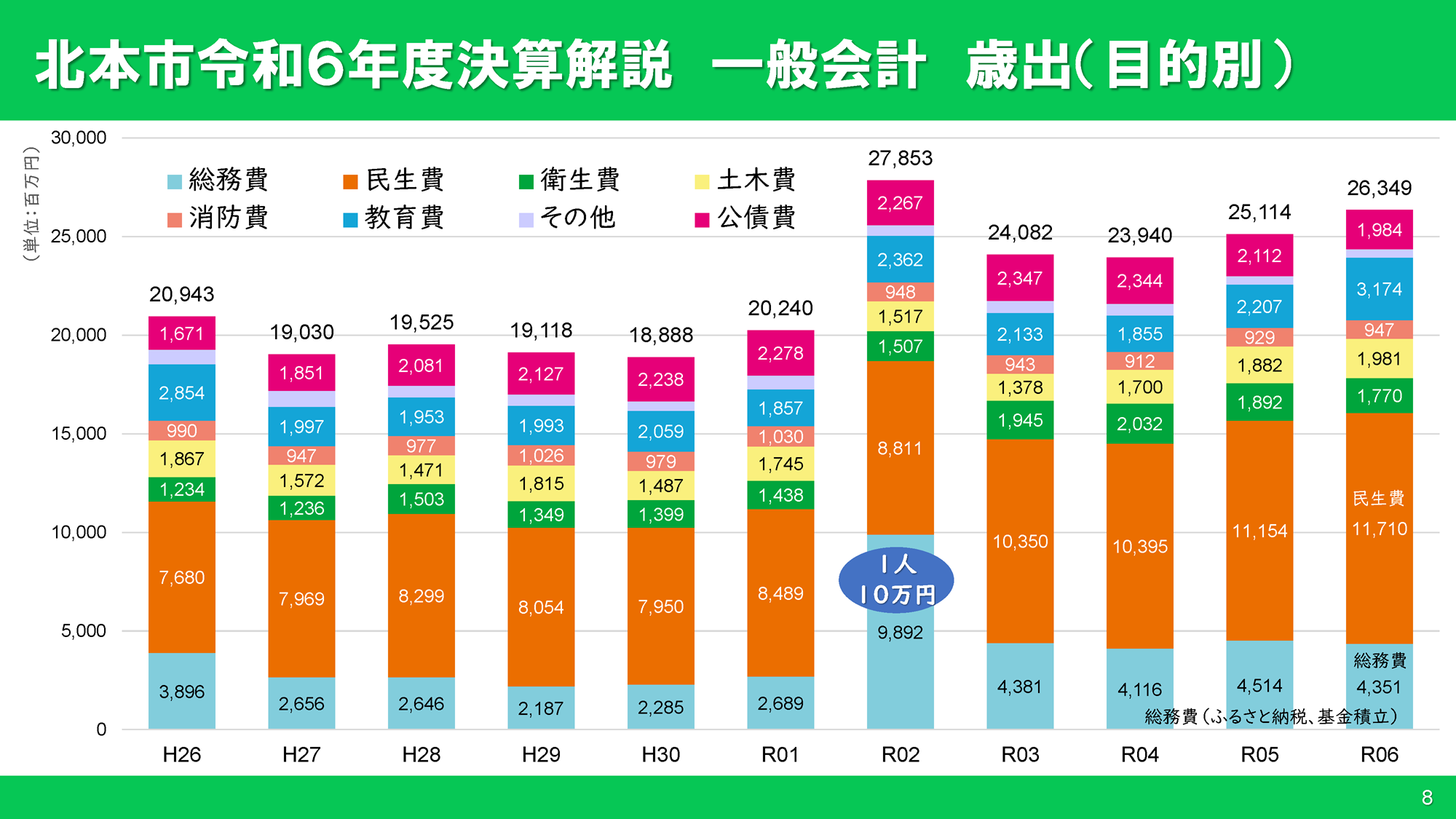

歳出の内訳

令和6年度に大きく増加したのは民生費と教育費です。

教育費は43.8%、約9.7億円と大幅に増加しました。旧栄小学校を改修した市民活動交流センターの整備(約5.8億円)、体育センター天井等改修(約4.2億円)が増加の主な要因です。

民生費は近年増加傾向にあります。令和6年度も高齢者福祉(後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者医療広域連合業務経費、介護保険特別会計繰出金等)、障害者福祉(障がい者・児福祉業務経費)、児童福祉(児童施設運営費、児童手当支給業務経費等)、生活保護(生活保護扶助経費)など各分野で事業費が増加したことにより、民生費全体で約5.6億円(5.0%)増加しました。

土木費は総合公園野球場スコアボードの改修(約1.3億円)等により約1億円増加しました。

公債費は、市債残高の減少により約1.3億円減少しました。

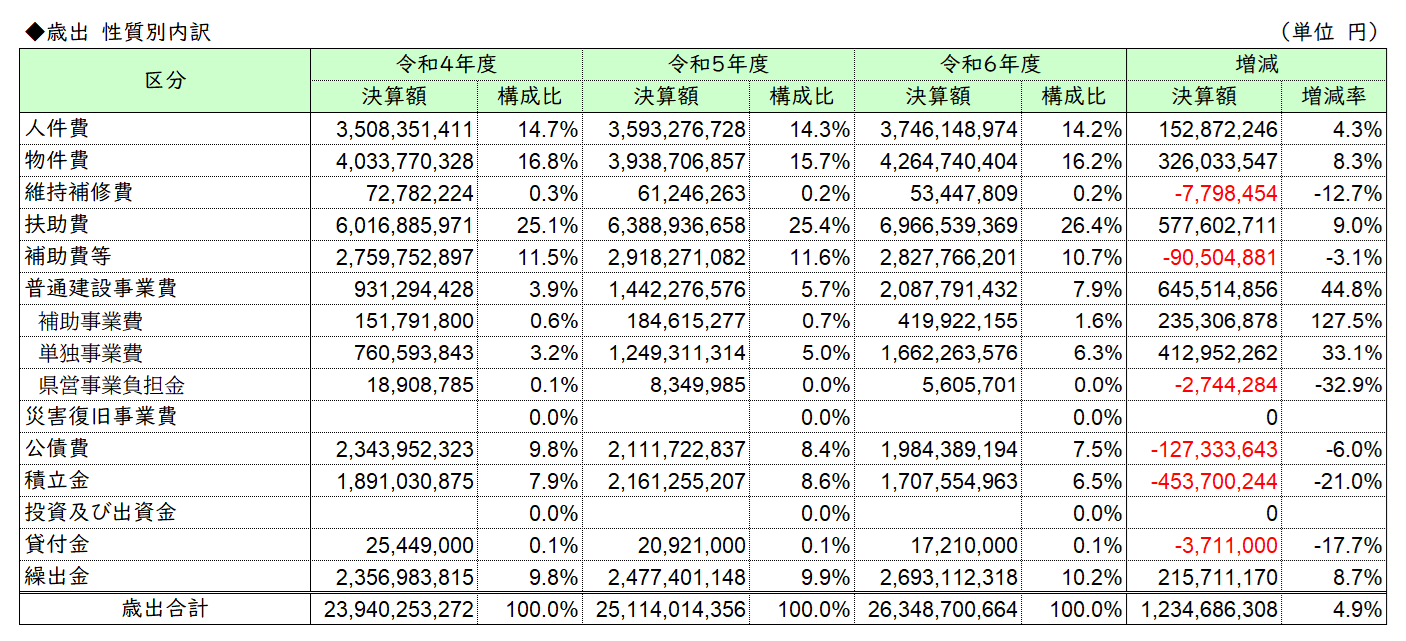

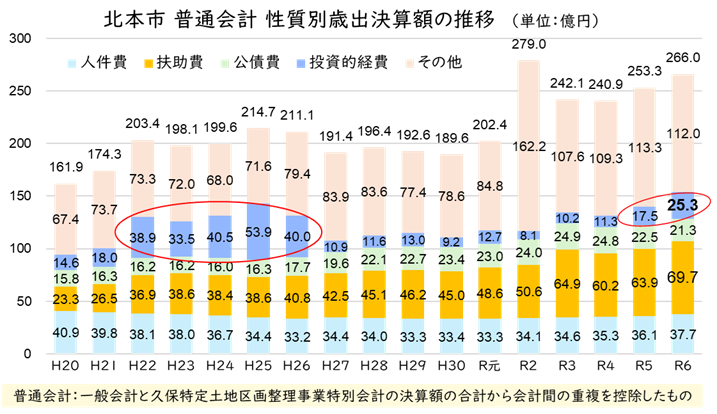

性質別で増加が目立っているのは、普通建設事業費約6.5億円(44.8%)増、扶助費約5.8億円(9.0%)増です。

普通建設事業費は、目的別で見たとおり教育費の増加要因と同じです。教育費以外の普通建設事業費では、総合公園野球場のスコアボード改修工事約1.8億円があります。

扶助費は福祉的な経費であり、増加理由は目的別の民生費とほぼ同じです。

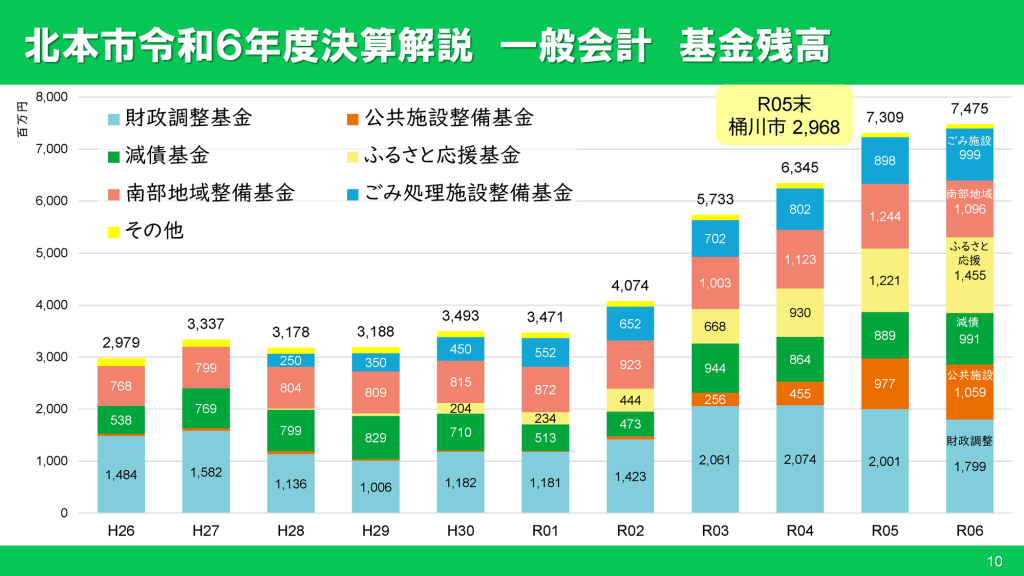

基金残高と市債残高

基金残高の総額は、前年度から約1.7億円増の74億7500万円となりました。財政調整基金は20億円から18億円に減少したものの、ふるさと納税寄附金の積立てであるふるさと応援基金は12.2億円から14.6億円に、新ごみ処理施設整備基金は9億円から10億円に増加しました。南部地域整備基金は、久保特定土地区画整理事業の進捗を図るため、1.5億円を取り崩しました。

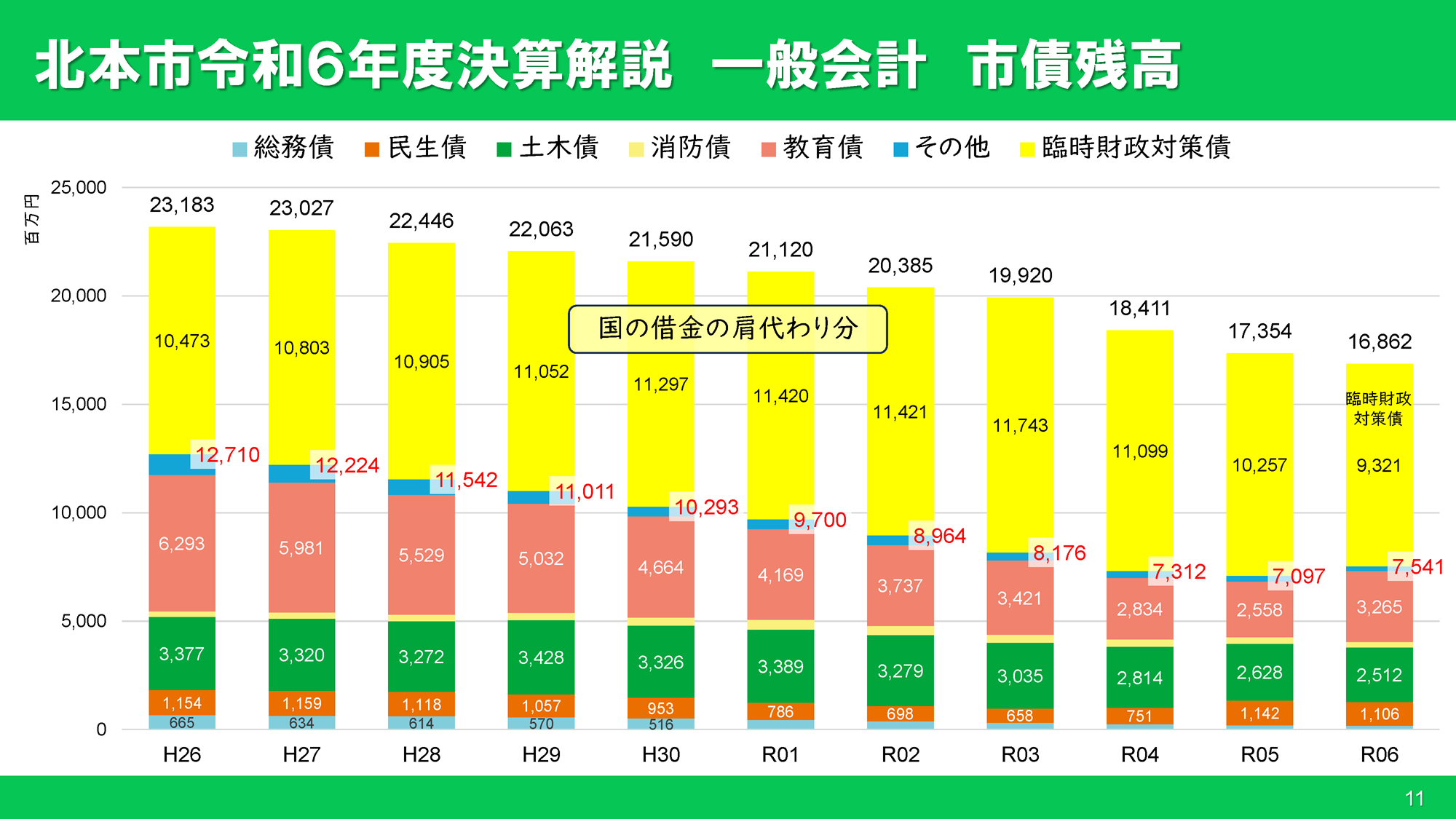

市債残高の総額は、173.5億円から168.6億円に、4.9億円(2.8%)減少しました。令和6年度市債残高のうち93.2億円は地方交付税の振替措置(国の借金の肩代わり分)であるため、市の実質的な市債残高は、75.4億円です。臨時財政対策債を除いた市債残高は令和5年度まで順調に減少してきましたが、令和6年度決算で4.4億円増加しました。増加の要因は、歳出の増加で見たとおり、普通建設事業費の増加によるものです。

一般会計 令和6年度決算のまとめ

令和6年度決算の大きな特徴は、普通建設事業費(投資的経費)の増加です。本市では、小中学校の大規模改修や市役所庁舎建設を行った平成22~26年度まで投資的経費が高止まりしたため、平成27年度から令和4年度まで投資的事業(建設事業)を過度に抑制したことで、道路の劣化が顕著になった過去があります。借金の返済がピークを過ぎた令和5年度から再び投資的経費を増加させ、令和6年度は前年度比約7.8億円増の約25.3億円となりました。

この額は平成22~26年度の水準(33.5億円~53.9億円)と比較するとまだまだ少ないですが、当時と比較して扶助費(福祉的な義務的経費)が約30億円増加していることから、急激な投資的経費の増大は財政の悪化につながります。

財政の悪化で道路、下水道、公共施設などインフラの整備(維持管理)が先送りにされないよう、投資的経費を平準化することが重要です。投資的事業を計画的に実施するよう、引き続き求めてまいります。

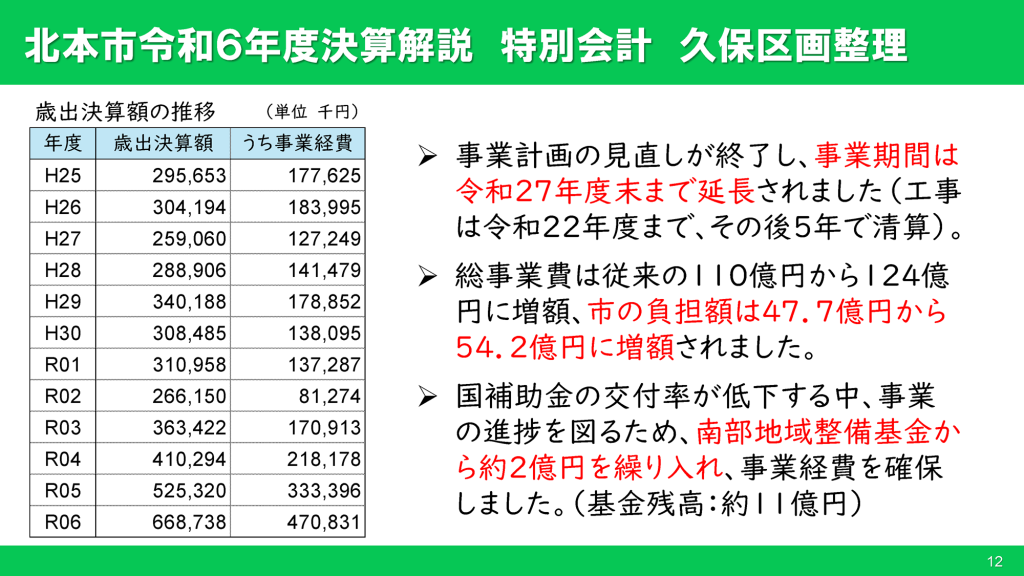

久保特定土地区画整理事業特別会計

久保特定土地区画整理特別会計の歳出決算額は約6.7億円で、昨年度の約5.3億円から約1.4億円(27.3%)増加しました。

三宮市長が久保区画整理事業の見直し(デーノタメ遺跡範囲の除外、西仲通線の迂回)を決定してから開発の方向性が定まったことで、事業費を増加し、進捗を早めるようにしています。特に事業経費は、令和3年度まで1.7億円以下で推移していいたところ、令和4年度から毎年1億円以上増加しています。これに伴い、久保特定土地区画整理事業での市債発行も増加しています。

また、国からの補助金の交付率が低下している中でも市債の発行を抑制しつつ事業の進捗を図るため、令和6年度から南部地域整備基金を繰り入れることとしました。令和6年度は約2億円を取り崩し、基金に繰り入れました。

なお、久保特定土地区画整理事業は令和7年度に事業計画の変更を行っています。計画変更の内容は北本市のホームページ(https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kubo/keikaku/18216.html)からご覧ください。

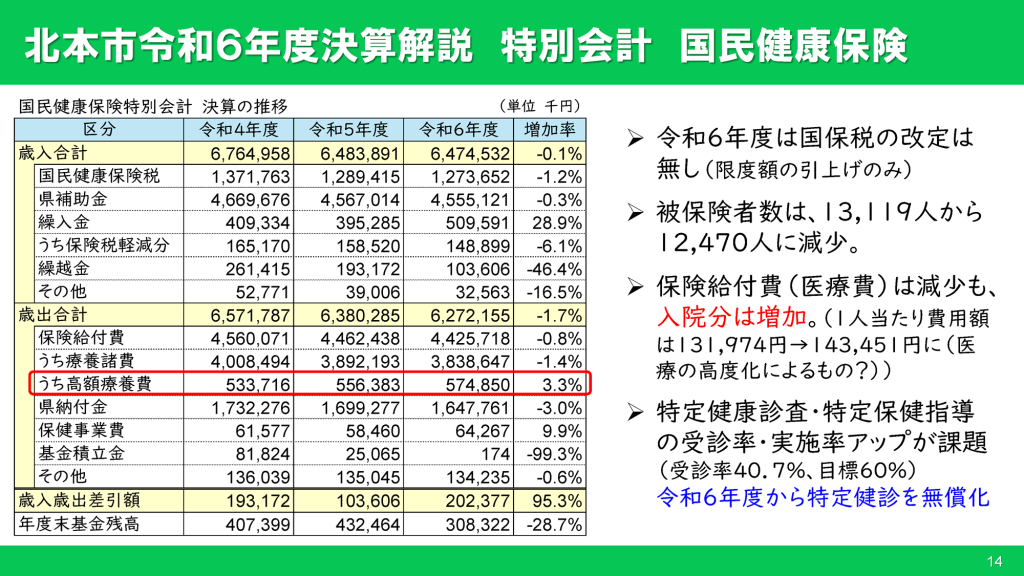

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計の歳入決算額・歳出決算額は、いずれも減少しています。国民健康保険の加入者は、自営業者や退職者ですが、75歳になると後期高齢者医療保険に入ることとなります。75歳以上になる人が増加しているため、加入者は減少傾向にあります。

歳出決算額が減少する中でも増加しているのが入院分の医療費です。入院分の医療費が増加することで、高額療養費も増加しています。執行部は「医療の高度化によるもの」と説明していますが、これを裏付ける資料は示されていません。医療費が特に高額になるのは糖尿病(人工透析)なので、糖尿病を含む生活習慣病を予防するため、特定健診・特定保健指導の受診率・実施率の向上が課題となっています。

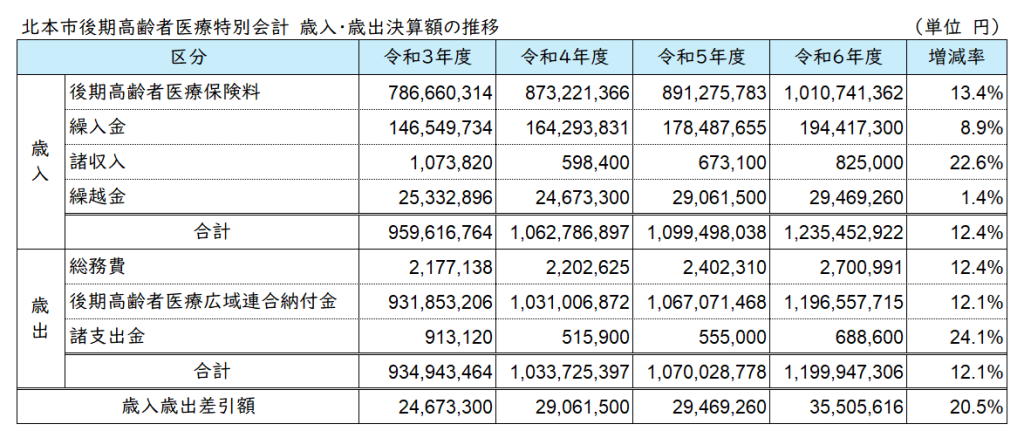

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、保険料を徴収し、事業主体の広域連合に支払うための会計です。特別会計の他に、一般会計から広域連合への医療給付費の負担金(R6決算:811,641,555円)を支払っています。

令和6年度に保険料が引き上げられたことに加え、高齢化の進行により被保険者数が増加したことにより、歳入・歳出とも約12%の増加となりました。

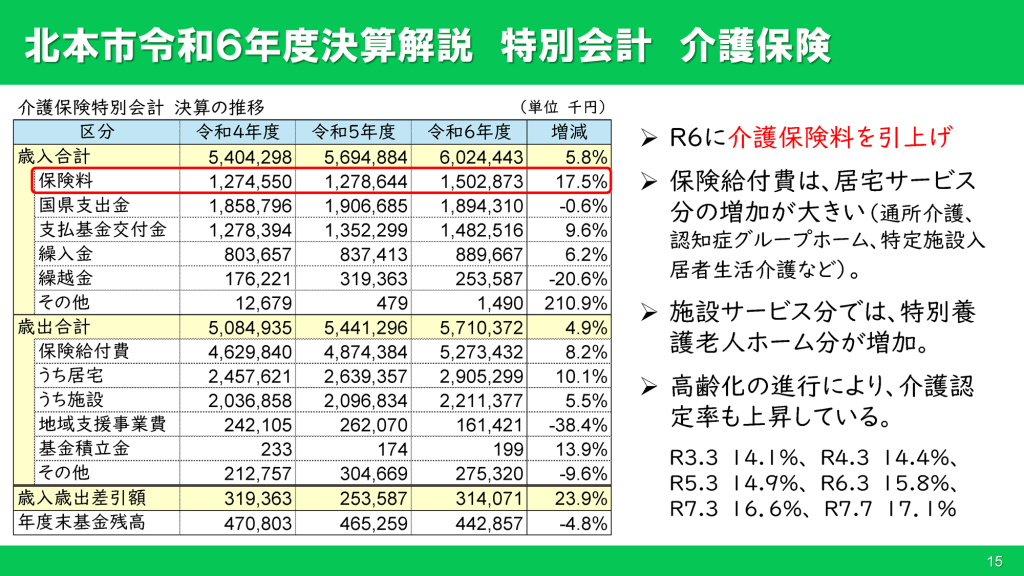

介護保険特別会計

令和6年度から介護保険料を引き上げたため、介護保険料収入が17.5%増加しました。介護保険料収入が増加すれば、財政調整基金からの繰入金が減少するはずですが、こちらも6.2%増加しています。結果として歳入超過となり、約3.1億円の歳入歳出差引額が発生しています。

高齢化の進行に伴い介護認定率が上昇しており、介護サービスを利用する人が増えていることから、歳出決算額、とりわけ介護事業者に支払われる保険給付費が増加しています。居宅サービス分の方が増加率が大きくなっていますが、居宅サービスの中にはいわゆる有料老人ホームなどの入所者が受けるサービス分も入っています。

介護の申請から認定までの日数が法定の30日を大幅に超過していることや、介護サービスの質の確保が課題です。

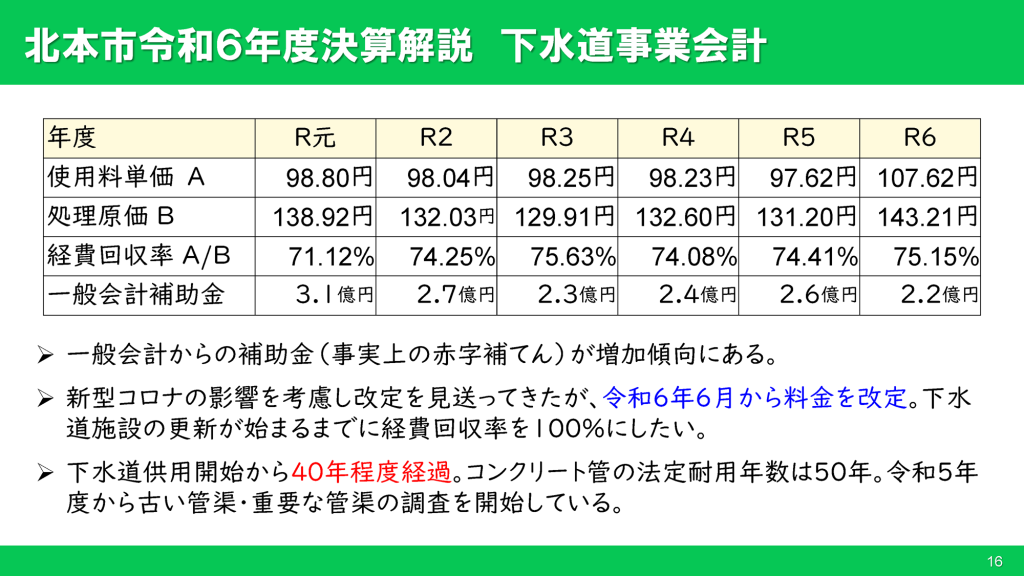

下水道事業

下水道事業会計では慢性的な赤字が発生し、これを一般会計から補てん(補助)していることが課題となっています。赤字を改善するため、令和6年6月から下水道使用料を約15%引き上げ、これにより75%程度だった経費回収率を80%程度まで向上させる目論見でしたが、県に支払う流域下水道事業負担金が大きく引き上げられたことで処理原価も上昇してしまったため、経費回収率は75.15%にとどまりました。

北本市の公共下水道は供用開始から40年程度が経過し、早いところでは管渠の法定耐用年数がまもなく到来します。八潮市の大規模陥没事故のようなことは起こりにくい(管渠の直径は最大でも80cm)とのことですが、老朽化は進んでおり、更新や改修が必要になってきます。これらの費用に加え、県の流域下水道負担金は今後も増額される見通しであるため、下水道料金の更なる引上げが必要な状況です。