令和7年第3回定例会において、意見書2件を提出し、どちら可決されました。このページではこれらの意見書についてお伝えします。

意見書とは?

地方自治法 第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

地方自治法に以上のように定められています。法的な拘束力はありませんが、多くの自治体議会から意見書が提出されれば、国において対応することもあります。

北本市議会が令和3年9月定例会で可決した「生徒指導提要の改訂に関する意見書」は、地方公共団体としては北本市議会しか提出しませんでしたが、その内容は新たな生徒指導提要に反映されました。

令和7年第2回(6月)定例会において、湯沢美恵議員が提出者となり『インボイス制度の廃止を求める意見書』が提出されましたが、賛成少数(桜井は反対)により否決となりました。しかしながら、インボイス制度に関する経過措置が予定どおりなくなってしまった場合、中小事業者が廃業に追い込まれる恐れもあると考え、私は反対討論の中で次のように述べました。

- インボイスの経過措置がなくなることによって大きな負担を被る事業者さんがいらっしゃることは否定できない。そういった人を見捨ててはいけない。

- 廃止ではなく、軽減措置を恒久化するとかインボイス制度がどうしたらよりよいものになるのかを見直すことは必要と考えている。

- この意見書をこのまま出すことは賛同はできないが、改めて議会として、インボイス制度がどうあるべきかを議論して、また違う形で意見書が提出できればいいのではないか。

以上を踏まえ、各議員の意見をうかがい、インボイス制度の廃止ではなく経過措置の延長を求める意見書という形で提出できないか調整のうえ、今回の意見書提出に至りました。

主な質疑

多くの事業者がインボイス制度に対応するために努力をしている。税の公平性の観点からはどのように考えるか。

公平は一面的なものではない。法人市民税は資本金の額や法人税額により税率が異なる。個人所得税も累進課税になっている。簡易な制度を設けたり、免税とすることも、不合理とは言えない。誰もが平等に納税できる制度に近づけるべきだが、それは、課税する方、制度を作る方が、そのような制度にしなければいけないの。

現状のままで軽減措置、経過措置を縮小・廃止した場合には、一部の小規模事業者に大きな負担となり、廃業に至る可能性もあり、そこを無視してはいけないと考えた。

提案者(桜井)は前回定例会において消費税は益税であり事業者はピンハネをしている、インボイス制度は必要と討論で述べたが、そのこととの矛盾は。

消費税の実質的な納税者は消費者である、という見解は東京地裁の判決で述べられているもの。原則として、消費者が負担した消費税相当額はしっかりと国に納付されるべきだが、大変な思いをして負担している消費者の立場から見れば、自分が負担した消費税相当分は、しっかりと活用されてほしい、何らかの形で社会に役立ててほしいと考えるのは当然。仕入れ税額控除制度は、運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンバネを許す余地があるという点で問題がなくはないが、これを不合理とまではいえない、というのも判決に書かれていること。原則とは別に、小規模事業者に対する政治的な配慮はあってもおかしくない。現状のままで軽減措置、経過措置を縮小・廃止した場合には、一部の小規模事業者に大きな負担となり、廃業に至る可能性もあり問題が生じると考え、延長を求める意見書を提出した。

意見として、経過措置の恒久化するということは考えなかったか。

いきなり恒久化ということではなく、まずは延長して周知を図る、制度の見直しを図る。住宅ローン減税は、何度も繰り返し延長している。小規模事業者でも対応できるよう努力をしつつ、大規模事業者と同じ方法では難しいという場合には、制度を見直したうえで恒久化ということはあり得る。

採決結果

北本の将来を創る会のうち4人(諏訪・現王園・高橋・永井)が反対、青野議員は退席。みらいの小久保議員が反対しましたが、みらいの5人(大嶋・金森・工藤・村田・毛呂)、公明党2人(島野・斉藤)、日本共産党2人(中村・湯沢)、清和会2人(滝瀬・岡村)、緑風会2人(今関・桜井)計13人が賛成したため、賛成多数により可決されました(保角議長は採決には加わりません)。

本件については、毎日新聞の社説に分かりやすく取り上げられていますので、まずはご覧ください。

令和7年9月12日 生活保護費の減額 違法状態の放置許されぬ

https://mainichi.jp/articles/20250912/ddm/005/070/123000c

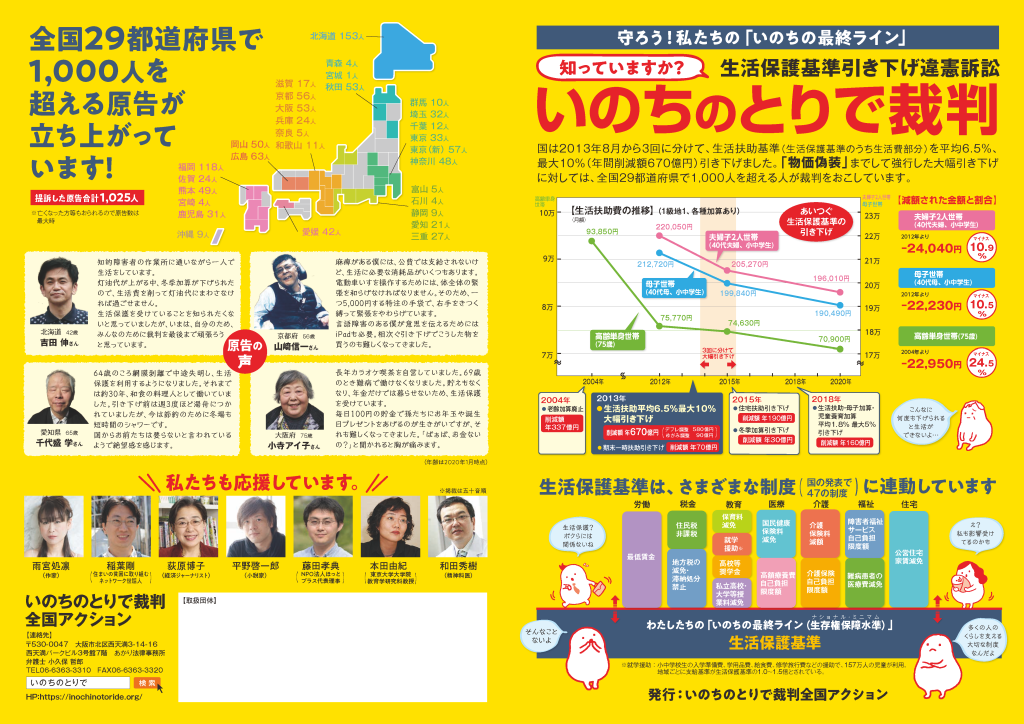

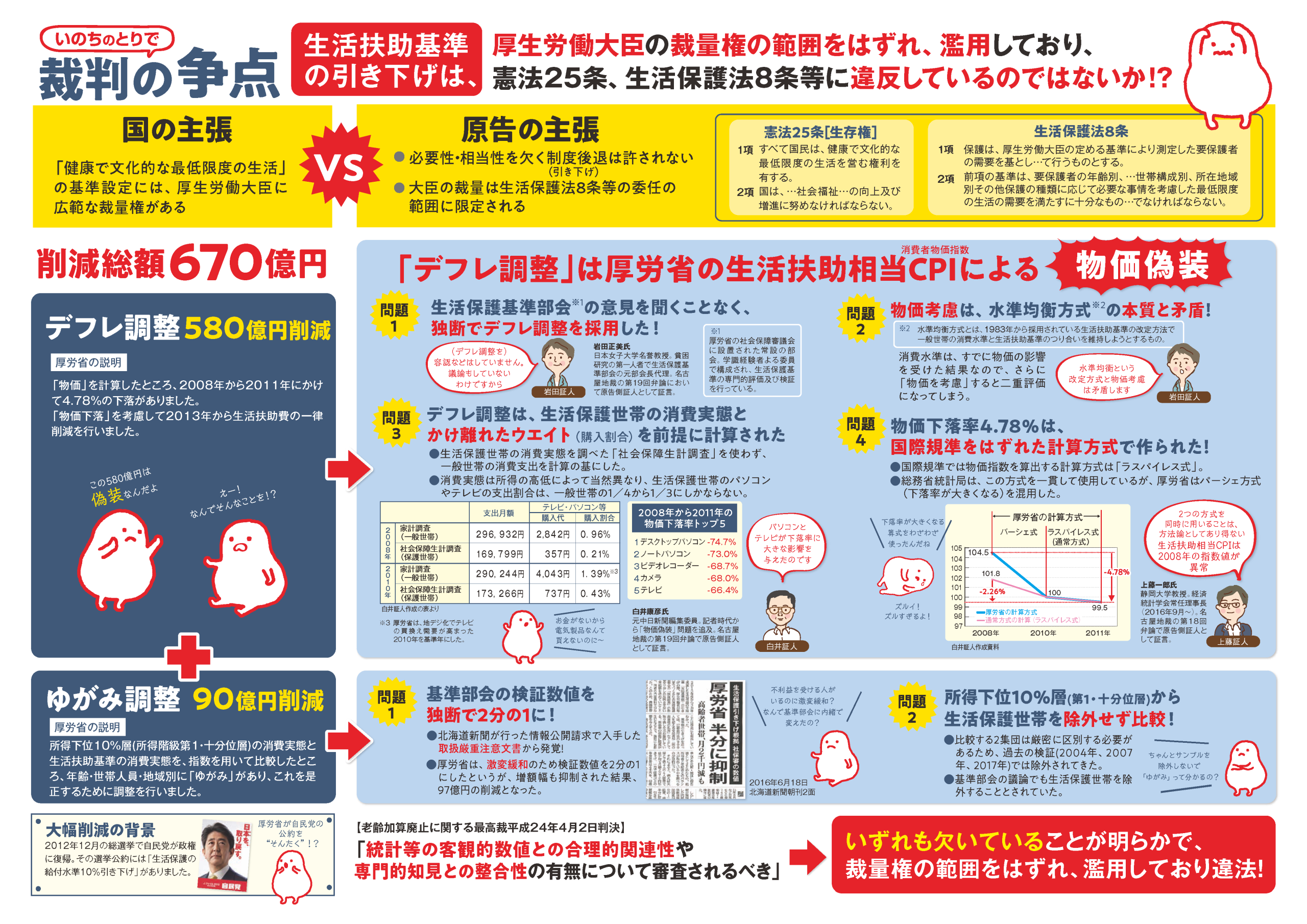

簡単に流れを説明すると、2012年に人気芸人の家族が生活保護を受給していた問題から政治家やマスコミによる生活保護に対するバッシングが強くなり、これに乗じて自民党が衆院選の公約で生活保護費の10%削減を掲げ、自民党が政権復帰後、公約に合わせる形で厚生労働省が無理な引下げを行いました。

この引下げを違法として、生活保護受給者を中心に全国で裁判が始まりました。全国29地裁で裁判が始まりましたが、大阪訴訟と愛知訴訟について最高裁まで行き、今年6月27日に引下げを違法とする判決(国が敗訴)が出ました。

判決が出たにも関わらず、国は被害者に対して謝罪もせず、引下げ分の遡及支給を行う意向も示していないことから、今議会において「国に対して、被害者たるすべての生活保護利用者への謝罪及び保護費の遡及支給等被害回復の措置を速やかに講じること並びに生活扶助基準と連動する諸制度への影響の調査と被害回復を図ることを強く要請する」という内容の意見書を提出することを提案しました。

この問題については、いのちのとりで裁判全国アクションのホームページに詳しく解説されています。

https://inochinotoride.org/

特に質疑はなく、採決では全員賛成により可決されました。